Римшнайдер И. 1901. Жизнь птиц на побережье Белого моря (Из дневниковых записей летней поездки 1897 года). Отдельный оттиск из орнитологического ежемесячного журнала «Немецкого общества охраны птиц», XXVI, №5, С. 172 и далее, 1901.

Оригинал статьи на немецком языке хранился - и, возможно, хранится по сей день - в научной библиотеке Кандалакшского заповедника. Примерно в 2010-2011 гг. А.С. Корякин, зам.директора заповедника по науке, обратился к биологу и переводчику Н.Ф. Штильмарк с просьбой перевести эту статью на русский язык. После перевода текст требовал дополнительной редакции для уточнения географических названий, видовых названий птиц и т.п. деталей. Эту работу начал А.С. Корякин, однако, она так и не была доведена до конца в связи с его скоропостижной кончиной в январе 2014 г.

Более 10 лет этот текст пролежал в ожидании другого научного редактора, но такового так и не нашлось. Чтобы сохранить этот, во многих отношениях интереснейший текст, публикую его с согласия переводчика, Н.Ф. Штильмарк.

А.Горяшко

От переводчика:

В оригинале в середине текста была схема.

Вопросы: зеленым цветом выделены географические названия (проверить).

Сиреневым цветом – спорные сложные вопросы, названия или неточные факты. Там, где речь идет о добыче (чего?) на островах – немецкий язык позволяет сказать «разрешение на добычу на птичьих базарах» (не уточняя, чего именно добычу). Не знаю, как быть с русским текстом.

Кайра с вопросами: Gryllummen. Я нашла только одну ссылку в Интернете на них, и то в Брокгаузе, где описание подходит для кайр вообще. В современных книжках таких нет.

Гагарки и чистики в немецком одно слово, поэтому вопрос.

Н.Штильмарк

Отдельный оттиск из орнитологического ежемесячного журнала «Немецкого общества охраны птиц»,

XXVI, №5, С. 172 и далее, 1901

Доктор медицины И. Римшнайдер, Ринген, Лифляндия

Жизнь птиц на побережье Белого моря

(Из дневниковых записей летней поездки 1897 года)

После короткого посещения Южной Финляндии я 18 июня выехал из Петербурга. Первой целью моего путешествия был город Архангельск. Оттуда я хотел добраться до некоторых участков беломорского побережья, что позволило бы мне осуществить главный замысел – наблюдения за жизнью северных видов птиц в летний период.

Из Петербурга я доехал поездом до Рыбинска, далее по Волге на пароходе до Ярославля и – вновь по железной дороге – до города Вологды. Оттуда на маленьком речном пароходике поднялся вверх по рекам Вологде, Сухоне и Двине до Архангельска, и был там утром 26 июня.

Во время всего этого путешествия наблюдения мои были очень бедны, купе дальнего поезда – не лучшее место для орнитологических изысканий, а на могучих реках Северной России расстояние между берегами столь велико, что близкое знакомство с пернатыми обитателями рек невозможно. В Финляндии близ станции Антреа (между Выборгом и Иматрой) я заметил на лугу пару белых аистов Ciconia ciconia (L.). В живописном парке Mонрепо у Выборга слышал и даже рассмотрел самца обыкновенной чечевицы Carpodacus erzthrinus Pall.; мне впервые довелось повидать вблизи птицу этого вида. Замечательное зрелище предстало передо мной в Рыбинске: благородный полет многочисленных черных коршунов Milvus korschun (Gm.) над Волгой, прямо над водой. Стоя на борту парохода, я подсчитал: в поле зрения попадало одновременно до девяти птиц, видимо, коршуны здесь чрезвычайно многочисленны. Людей они почти не боятся, напротив, явно предпочитают места, куда приходят пароходы: видимо, высматривают отходы и остатки человеческой деятельности; по крайней мере, я не видел ни одного, кто бы ловил рыбу. Иногда они так близко пролетают мимо, что можно невооруженным глазом разглядеть, как птица в полете растопыривает свои страшные когти на еще прижатых к телу лапах, готовясь схватить добычу. После того, как пароход прошел некоторое расстояние вверх по реке, количество коршунов уменьшилось, а потом они и вовсе пропали.

На протяжении всего пути до севера мне встречалось три вида птиц, которые, собственно, и представляют характерную картину для русского города, лежащего вдали от моря, на материке. Птицы этих трех видов настолько многочисленны, что я могу их назвать абсолютно безошибочно: это Apus apus (Linn.), Lycus monedula (Linn.), а именно Corvus frugilegus Linn. В Великом Устюге (под 61 градусом северной широты) было уже гораздо больше серых ворон, чем грачей, а в Архангельске грачей уже почти не было.

Помимо этих трех видов, птицы показывались только мимолетно и на большом расстоянии: очень крупные колонии Clivicola riparia (Linn.) на обрывистых скалистых берегах, кроме того Totanus glareola (Linn.), Haematopus ostrilegus Linn., Urinator lumme Gunn., Fuligula marila (Linn.), Larus canus Linn. Из мелких видов часто появлялась Motacilla alba.

По прибытии в Архангельск я с сожалением узнал, что один из пароходов, которые осуществляют постоянную связь с северным побережьем Кольского полуострова и Норвегией, ушел за день до моего прибытия, а следующий отправляется только 2 июля, что означало для меня почти целую неделю ожидания в Архангельске. Чтобы не проводить это время понапрасну, я решил совершить путешествие в большой монастырь на острове Соловецкий в Белом море. Моему решению способствовало и то обстоятельство, что как раз в день моего прибытия в Архангельск один из великолепных пароходов Архангельско-Мурманской компании отплывал на Соловки. Я приказал перенести мой багаж на борт парохода и отправился в путешествие.

На следующее утро, 27 июня, наш корабль уже стоял на рейде Соловецк. В одной их больших гостиниц для паломников (Соловецкий монастырь[1] - место паломничества) я был встречен монахами, которые оказались очень любезны и гостеприимны, несмотря на занятость – в этом время был большой наплыв паломников. Далее мне полагалось по обычаю быть представленным игумену и получить его разрешение для пребывания на острове и осуществления наблюдений. Разрешение было дано, и я мог приступить к делу.

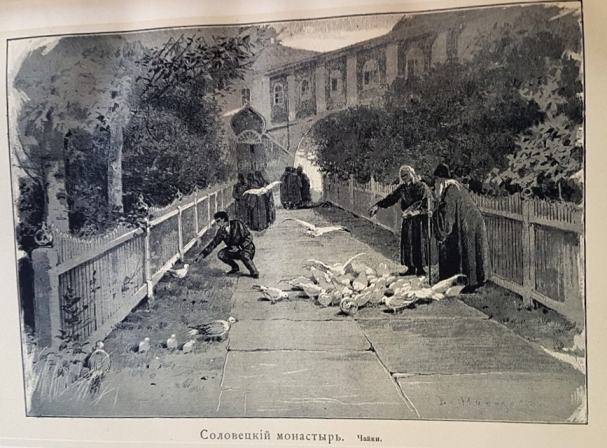

Первое, что бросается в глаза посетителю монастыря, это знаменитые соловецкие серебристые чайки (Larus argentatus Brünnich, Larus cachinnans Pall.). Они окружают корабль еще в то время, когда он только подходит к острову, окружают его – плавают и летают вокруг, нетерпеливыми криками выпрашивают подачки и без всякого страха стремительно хватают брошенные им кусочки хлеба. Стоит посетителям ступить на землю острова – и дальше шага не сделать, чтобы не встретиться с чайками, обитающими в монастыре. Монастырь для них – основное место пребывания, их дом, здесь они вылупляются из яиц, здесь кормятся, здесь строят гнезда и высиживают потомство. В других частях острова им практически нечего делать. А здесь они вьются вокруг жилых построек монастыря, ожидая подачек от проходящих людей (и обычно их ожидания оправдываются), сидят на крышах, толпятся вокруг мусорных куч, лишая малочисленных голубей их ежедневного пропитания, собираются большими стаями во дворах. В общем, их видно повсюду. Нигде они не испытывают страха перед людьми, совсем наоборот, выпрашивая еду, они почти наступают вам на пятки, становятся назойливыми, порой доходит до того, что они залетают даже в дома. Насыпанную на подоконник пищу они расхватывают мгновенно, еще до того, как человек успеет отойти от окна. Однажды после обеда чайка влетела через окно в нашу комнату, схватила первый попавшийся предмет со стола – в тот раз это оказалась вилка – и сразу вылетела тем же путем. На улице она выпустила из лап вилку, как только убедилась в том, что она несъедобна, и монах, который был с нами в комнате, поспешил спуститься, чтобы вернуть свою собственность. Впрочем, это славное зрелище – стаи больших и красивых птиц, чувствующих себя среди людей в полной безопасности.

С первого взгляда было видно, что я приехал слишком поздно, чтобы наблюдать гнездование и выведение птенцов серебристой чайки. Уже не было ни одной кладки, все птенцы вывелись (кто-то раньше, кто-то позже), часто можно было видеть почти взрослую молодежь в юношеском пере. Большая часть, правда, была еще в пуховом оперении и, судя по размерам, различного возраста. Нередко я был свидетелем своеобразной картины, когда чайка-мать водила по двору своих двух-трех птенцов совсем как наседка. Мне бросилась в глаза одна такая группа, в которой двое птенцов были намного крупнее третьего. Я не смог понять, был ли этот третий приемышем или просто вылупился позже остальных. Если и в обычных ситуациях чайки не проявляли страха перед людьми, то самки с подросшими птенцами порой вели себя агрессивно, даже злобно. Порой чайки-матери атаковали детей приезжих паломников, играющих, ничего не подозревая, на дворе монастыря. Чайки нападали внезапно, клевались, так что испуганные дети с плачем обращались в бегство. По отношению к взрослым людям птицы вели себя более сдержанно, однако при приближении людей к их птенцам начинали гневно кричать и принимать угрожающие позы. На каждом из четырех эркеров крыши монастырской конюшни устроено по одному гнезду серебристых чаек, в каждом – два-три птенца. Видимо, они проведут там все время, пока у них не отрастут маховые перья настолько, что они смогут летать. У их сверстников, которые вывелись на земле, для игр и прогулок куда больше места.

Соловецкие чайки на фотографии в книге "По Северу России: Путешествие их императорских высочеств великого князя Владимира Александровича и великой княгини Марии Павловны в 1884 и 1885 гг." СПб, 1886г. и на открытке.

Монахи сообщают, что залпы старых орудий, которые укреплены на стенах монастыря[2], каждый раз вызывают сильное волнение в колонии чаек. С оглушительным криком все птицы поднимаются в воздух и проходит довольно долгое время, прежде чем они успокоятся. Но ни в какой ситуации монахи не убивают чаек. Изначальное дружественное отношение к животным, радость лицезрения доверчивых и красивых созданий понудило когда-то монахов закрыть глаза на те маленькие неприятности, которые приносили чайки во время орудийных залпов. Сознание того, что присутствие столь доверчивых птиц в их монастыре – редкое исключение, заставило монахов продолжить и развить эту традицию и навело в дальнейшем на мысль возвысить серебристую чайку до статуса символа монастыря. На зданиях монастыря развеваются флаги с изображением серебристой чайки, то же изображение украшает рыболовецкие снасти.

Путем расспросов я выяснил, что на самом Соловце[3] гнездятся представители лишь немногих других видов водоплавающих птиц. Зато жители близлежащих островов приносят иногда в монастырь яйца «вот такой величины» (монах, рассказывавший это, указал мне на лимон). После этого мне захотелось посетить и другие острова, однако вскоре выяснилось, что осуществить такую поездку невозможно, так как, с одной стороны, монастырь в это время переполнен паломниками, и все монахи по горло заняты, а с другой стороны, разгар лета – лучшее время для ловли рыбы, так что и среди рыбаков не нашлось никого, кто мог бы стать моим проводником. Так что, увы, мне не оставалось ничего лучшего, как довольствоваться тем, что мог предложить моему взору сам остров Соловец.

В окрестностях монастыря остров покрыт сплошным лесом, состоящим в основном из сосны Picea obovata и березы белой. Березы на морских берегах часто сильно искривленные, невысокие, с переходом к кустарниковым формам. Во внутренних частях острова деревья много выше, в три человеческих роста и больше. В этом лесу, к югу от монастыря, я и провел остаток дня, отметив, однако, лишь несколько встреч с объектами моих орнитологических изысканий. Пару Saxicola oenanthe (Linn.) с полностью оперенными, почти взрослыми птенцами, несколько пеночек Phylloscopus trochilus (Linn.), на мелких озерах и глубоко врезанных в сушу морских заливчиках – несколько пар и отдельных самцов Mergus serrator Linn., вот и все мои наблюдения. Расстроенный, я вернулся вечером в монастырь с решением воспользоваться отходящим завтра пароходом на Архангельск для возвращения туда. Но поскольку пароход отходил 28 июня лишь вечером, у меня оставалось время для повторной пешей прогулки по острову, и на этот раз я отправился на север, вдоль берега. На этот раз мой «улов» оказался несколько удачнее, даже если учесть, что ни в одном месте мне не удалось подробно исследовать мои объекты.

Особенно примечательным было небольшое озеро или пруд глубоко в лесу, деревья вокруг которого живописно склоняли свои ветви прямо над водой. Сначала на ярко освещенном солнцем участке я увидел небольшую группу куликов-сорок Haematopus ostrilegus, которые, вопреки обыкновению, стояли совершенно неподвижно. Очевидно, они только что сытно поели. Чуть дальше три Totanus littoreus (Linn.) копошились в тине и береговой траве, рядом с ними на чистом зеркале воды отдыхала стайка Anas penelope Linn., самцы в полном брачном оперении. Там же находились и группа Anas crecca Linn., отдельную группку составляли две самки A. crecca, каждая из которых вела за собой кучку подросших птенцов. Наконец, чуть поодаль от перечисленных птиц, я увидел нескольких Mergus serrator Linn., самцов и самок. Скрытый густым подлеском, я мог подойти к ним по мягкой почве совсем близко и наслаждаться в тишине и спокойствии картиной присутствия птиц разных видов. Еще один штрих к ней вносило то, что напротив места, где я стоял, вблизи противоположного берега из воды выдавался небольшой островок, где сидели на яйцах крачки (определить, были ли это Sterna hirundo Linn. или Sterna macrura Naum., возможности не было). Там же держалось и несколько серебристых чаек, подальше – пара Fuligula marila Linn., пара Mergus serrator и одиночная особь Anas crecca. Словом, водоем был густо заселен, особенно если принять во внимание его небольшие размеры. Когда я неосмотрительно поднял к глазам бинокль, меня сразу заметили бдительные кулики-сороки, закричали тревожно, и в одно мгновение все пестрое сообщество поднялось на воздух. Несколькими шагами дальше из кустов с криком поднялась самка Anas crecca. Очевидно, ее гнездо было исключительно хорошо спрятано в густых зарослях – несмотря на все старания, я не смог его обнаружить.

Назову коротко прочие виды, встреченные мною во время этой прогулки. Сначала совсем низко надо мной пролетел великолепный Haliaetus albicilla (Linn.), чуть далее я увидел дрозда, на гнездо которого нападали какие-то птицы из врановых, вид я не сумел определить. Затем Corvus corax Linn. и Corvus cornix Linn. с полностью вставшими на крыло птенцами, две особи Cuculus canorus Linn. и пара Ruticilla phoenicurus (Linn.) с выводком, я видел, как на них напало семейство воронов. Phylloscopus trochilis (Linn.), Saxicola oenanthe и Motacilla alba Linn. я видел и слышал многократно. Наконец, на берегу Haematopus ostrilegus и Mergus serrator, а также несколько пролетевших мимо Urinator lumme (Gunn.).

Вскоре после моего возвращения в монастырь я вместе с сотнями возвращающихся домой паломников поднялся на палубу корабля и на следующее утро был в Архангельске.

2 июля я покинул город на пароходе «Ломоносов», чтобы совершить путешествие по Белому морю и по Баренцеву морю вдоль Мурманского побережья. После того как я навел справки (я разговаривал с различными людьми, в первую очередь – с капитаном парохода), я решил ехать до станции Гаврилово. На следующее утро в западном направлении показалась земля, это был так называемый Терский берег, именно здесь, в Поное, в первой половине дня мы и сделали первую остановку. В этом месте берег поднимается лишь на незначительную высоту и довольно полого, но, когда пароход отправился дальше, стало хорошо заметно, как все выше и круче становится берег, в некоторых местах обрываясь в воду живописными скальными выходами. В таких местах склоны были уже лишены растительности, тогда как еще в Поное склоны были полностью ею одеты.

Из птиц заметны были стаи Somateria molissima (Linn.), почти исключительно самцы (самки встречаются гораздо реже, видимо, они еще сидят на яйцах); единичные экземпляры, однако нередко Larus argentatus Brünn., далее единичные длиннохвостые поморники, определить вид которых из-за большого расстояния не было возможным (Sterconarius parasiticus или St. Longicauda Vieill.). Несколько далее стало меньше серебристых чаек, зато увеличилось количество Rissa tridactyla (Linn.), а также и поморники стали появляться чаще, их стаи тоже росли в числе (до 20 особей и больше). В поле зрения попала также одна пара кайр, а также отдельные экземпляры Urinator torquatus (Brünn.). Вечером мы прошли мыс Святой Нос, позже – острова Йоканс, ночью солнце теперь стоит заметно выше горизонта. Многообразие птиц, как можно наблюдать с борта парохода, едва ли стало богаче, чем раньше, попадаются только виды, которые я уже упоминал, и то в очень небольших количествах. Во второй части ночи корабль делал остановку на станции Лица, прошел Семь островов и следующим утром был на станции Рында. Если количество птиц, виденное мною на Мурманском побережье[4], было обескураживающее мало, то здесь картина более обнадеживающая. Берег поднимается здесь крутыми отвесными стенами на значительную высоту и весь занят более или менее многочисленными стаями. Поверхность воды спокойнее и представляет для обитающих на берегу птиц хорошие возможности для ныряния и питания. Соответственно, на Рынде нередки Larus marinus Linn., часто их преследуют Sterna macrura, очень часто появляются Rissa tridactyla, гнездовые колонии которой виднеются на береговых откосах и на вышеназванных скалистых островах. На самых высоких точках чаечных поселений постоянно сидит несколько бакланов, на воде повсюду держатся Somateria mollissima и Cepphus grylle (Linn.), а также более крупные кайры, видимо Uria lomvia (Linn.). Возникает впечатление, что эта местность отлично подходит для гнездовых колоний самых разных видов птиц. И тем нетерпеливее ожидал я прибытия в Гаврилово, одну из ближайших станций нашего парохода и мою запланированную цель. Мне не пришлось долго ждать – уже во второй половине дня «Ломоносов» уже входил в бухту перед Гаврилово.

Поселок Гаврилово (53 градуса 7 минут к востоку от Терро, 69 градусов 12 минут северной широты) – одно из крупных поселений Мурманского берега – расположено в конце небольшого залива, вход в который с обеих сторон опоясан мощными скальными выходами. Точно такие же мощные скалы встречаются и вне бухты непосредственно вдоль морского побережья, и эти могучие голые скальные стены придают Мурманскому берегу и всей местности их характерный вид. Местами дикий и страшный, покрытый слоем раскрошенных и разбитых камней, местами отвесно обрывающийся в море или скрытый под угрожающе нависшими стенами, постоянно меняющийся – то изумительно живописный, то грозный и мрачный – спускается каменистый берег к морским волнам. Причалить можно лишь в тех немногих местах, где в берег врезаются глубокие заливы, дно которых отлого поднимается по направлению к берегу. Во время отлива прямо перед береговыми скалами обнажаются мощные, когда-то сорвавшиеся сверху каменные глыбы, которые, как и темные подножия скал, покрыты толстым слоем удивительно скользких, буйно разрастающихся водорослей (преимущественно Fucus, Laminarien, Ulven), на которых скользит даже подбитая гвоздями подметка горных ботинок; если лодка в шторм попадает на такие скалы, то плывущие в ней люди обречены.

Становище Гаврилово. Фото из "Исторический вестник" 1898 г. Т. 71-72.

В море напротив берега видны несколько маленьких островков, столь же скалистых и обрывистых, как сам берег. Эта цепь форпостов первой встречает бушующий на море шторм, принимая да себя тугие удары могучих волн. Таким образом, между этим естественным волнорезом и сушей возникает широкий канал относительно спокойной воды. Здесь могут качаться на волнах птицы в поисках корма, даже когда в открытом море за островами северный ветер разбивает бушующие валы о скалы на островках, так что волны вздымаются как башни, чтобы затем снова уйти в пучину, и брызги пены достигают даже самых высоких участков берега, так что их пернатые обитатели стараются спуститься вниз.

Острова близ Гаврилово представляют собой две группы. Западная группа известна под именем «Вороньи Луды» (Вороньи Скалы), потому что расположена напротив устья довольно крупной реки Вороны, впадающей здесь в море. В основном это голые скалы относительно незначительных размеров, и только лежащий в середине группы остров чуть больше, и почвы на нем тоже больше.

Восточная группа объединяется под общим названием Гавриловские острова, среди которых есть островки большей площади, чем в западной группе, каждый из них носит свое имя. Я уже описывал отвесный скалистый берег на материке. Дальше от моря и прибрежных скал, к центру материка располагаются рядами цепочки холмов, идущие параллельно берегу. Между ними – плоские западины, прерываемые группами небольших озер. Все это вместе – типичная картина высокоширотной тундры. Под ногами повсюду – каменные глыбы, бедная северная растительность: ягель, Empetrum, виды рода Rubus, Saxifragen, скудные и в основном лишь слабо развитые карликовые березки и т.п. К западу от Гаврилово местность пересекает уже упомянутая река Ворона, на востоке – несколько узких и длинных морских заливчиков.

Гавриловские острова. Фото: Андрей Старостин.

После этого небольшого отступления я хотел бы вновь вернуться к моим дневникам. После того как мне удалось снять небольшую уютную комнату в хижине русского рыбака, который выразил, кроме того, готовность предоставить мне стол и стать проводником в моих орнитологических экскурсиях, я использовал остаток дня для небольшой рекогносцировочной прогулки в ближайших окрестностях Гаврилово.

Одного взгляда на залив было достаточно, чтобы увидеть серебристых и трехпалых чаек, которые кричали и дрались из-за остатков рыбы, выброшенных в воду при чистке пойманной рыбы, а теперь, во время отлива, оказавшихся на сухом песке[5].

Во время своей экскурсии я многократно замечал коньков, из которых я некоторых определил сразу как Anthus pratensis (Linn.). Еще один вид, который поначалу показался мне незнакомым, оказался впоследствии при лучшем рассмотрении Anthus cervinus (Pall.). По одному разу я видел Motacilla alba и Saxicola oenanthe. Все мелкие птицы, судя по их поведению, имели где-то поблизости кладки или выводки, однако за все время моего пребывания мне не удалось обнаружить ни одного-единственного гнезда. Когда я обследовал восточный берег Гавриловского залива и ползком перебирался через скалистое ущелье над берегом реки, я имел удовольствие наблюдать там птицу, которую я еще никогда не видел в живом состоянии. Это был альпийский жаворонок, Otocorys alpestris (Linn.), самка, как я мог предположить, судя по тусклому цвету ее оперения. Я думаю, что эта птица встречается здесь не часто: первая встреча оказалась и последней, позже я ее ни разу больше не видел. На обратном пути я сделал крюк, зайдя несколько вглубь от побережья, и вышел при этом к небольшому озеру, заросшему травой. Там я встретил дорогих моему сердцу старых знакомцев, Phalaropus lobatus (L.), даже несколько пар, но найти гнезда мне не удалось. На воде плавала группа Somateria mollissima, шумные самки и пугливые, кроме того, была какая-то утка, которая все время держалась на значительном удалении от меня у противоположного берега, так что я не мог определить ее до вида. Здесь было также много серебристых чаек, трехпалых чаек, один раз пролетел длиннохвостый поморник Stercorarius longicauda Vieill. Как будто для того, чтобы дополнить картину типичного высокоширотного северного ландшафта, на противоположном берегу озера появилась в этот момент группа северных оленей, дополняя живописный пейзаж окружающих гор – и все это почти в полночь при ярком солнечном свете.

На следующий день по договоренности с моим хозяином и проводником, старым Артемием, должно было состояться посещение одного из островов близ Гаврилово, который носит название собственно Гавриловский остров. Говорят, на этом острове можно увидеть скалы, густо заселенные птичьими колониями. Погрузив питье и съестные запасы в небольшую лодку, мы вдвоем отправились на следующее утро в дорогу, вышли через Гавриловский залив в открытое море и далее пошли параллельно берегу на восток, где виднелся вдалеке Гавриловский остров. По дороге все время я отмечал Rissa tridactyla и Larus argentatus, которые держатся здесь, впрочем, только для ловли рыбы. Присутствие пар Cepphus grylle вблизи берега, напротив, ясно дают понять, что здесь, между камнями и в расщелинах скал, находятся их гнезда. Объединения вышеназванных видов в колонии я пока не наблюдал. Только несколькими верстами (километрами) далее к юго-востоку на материковом берегу безостановочное движение неисчислимых сверкающих белых точек на темном фоне приречного скального склона выдает присутствие птичьего базара. Я велел Артемию направиться в ту сторону, и через некоторое время наша лодка оказалась у подножия скалы, на которой расположился птичий базар. Мрачно и грозно вздымаются здесь из прозрачной воды гигантские каменные массивы, поднимаясь прямо от наших ног до головокружительной высоты, отшлифованные в самом низу бьющими в них волнами столь гладко, что и думать нечего о том, чтобы подняться на них.

Здесь даже мысль скользнет и оборвется…[6]

Лишь высоко-высоко над нами видны выступы, на которых они живут – эти великие множества птиц, чей многоголосый крик встречает нас здесь оглушительным свистом, хлопаньем и ударами крыльев. Этот крик соединяется с шумом бушующих волн и будит глухое эхо в окрестных скалах. Сотни птиц на скалах над нашими головами, сотни – вокруг нас на поверхности воды, сотни кружатся вокруг нас в беспокойных волнах прибоя, то взлетая на скалы, то вновь спускаясь к воде. Это постоянное движение сбивает с толку и мешает сориентироваться.

Однако присмотримся к месту повнимательнее. Обитатели обрыва распределяются здесь в соответствии с некоей закономерностью. В зависимости от того, к какому виду принадлежат, птицы объединяются в колонии, которые, хотя и вплотную прилегают друг к другу, но все же подчиняются определенному порядку, так что птицы, принадлежащие к одному виду, только изредка или вообще никогда не залетают на «чужую» территорию (занятую птицами другого вида или группы видов). Так, западная сторона стены занята почти исключительно кайрами и только в самых высоких участках располагаются трехпалые чайки и небольшое количество бакланов. Восточная часть стены, напротив, занята почти исключительно бесчисленными стаями Rissa tridactyla, между которыми только иногда, видимо, в подходящих для них местах можно видеть пары Alca torda Linn., однако последних совсем мало. Между той частью базара, которая занята чайками и кайрами, в виде узкой разделительной полосы располагается вытянутая в длину небольшая колония, состоящая исключительно из Alca torda. Самые высокие зоны заняты, как и на всех птичьих базарах в этой местности, гнездами серебристых и морских чаек. Я не считаю заблуждением точку зрения, согласно которой причина для подобного расположения гнезд кроется в основном в особенностях скальной поверхности: одни ее участки пригодны для жизнедеятельности одного вида птиц, другие – для другого. Западная часть скалы поднимается вверх гладкой и отвесной стеной, и только на некоторой высоте видны довольно часто расположенные, длинные, похожие на ступеньки лестницы выступы, в некоторых местах выступающие наружу наподобие козырька. В море под скалой в этом месте нет никаких заметных крупных камней или глыб, и потому это скальная стена выглядит как будто специально приспособленной для кайр. Они теснятся на этой скале, по своему обыкновению, почти вплотную друг к другу, а их птенцы, подрастая, здесь чувствуют себя особенно хорошо, потому что могут смело сваливаться с откоса в воду, не опасаясь тех неприятностей, которые грозили бы им, если бы место было не столь удачным. Например, таким, как в восточной части скалы, где склон куда более пологий, подходы к нему зубчатые, неровные, богатые выступами, а подножие скалы усеяно обломками упавших сверху камней, даже во время прилива отчасти выступающими над водой. Именно поэтому здесь также обнаруживается большая колония Rissa tridactyla. Известно, что трехпалые чайки предпочитают прикреплять свои гнезда одиночно, парами или по трое к небольшим зубцам и выступам скал. Кроме того, существенно, что их птенцы, когда покидают гнездо, не совершают опасный прыжок в воду, а остаются на суше до тех пор, пока у них достаточно не отрастают маховые перья.

Между двумя этими частями скальной стены находится узкая промежуточная зона, которая способствует сообщению между ними и которая занята почти исключительно жилыми гнездами Alca torda. При виде этого места склоняешься к мысли, что птенцы Alca torda при определенных обстоятельствах не прыгают с высоты в воду, а карабкаются или скользят вниз по скалам, или, во всяком случае, сокращают таким образом расстояние прыжка. По крайней мере, я много раз видел гнезда Alca torda в таких местах, где птенцы, еще не способные летать, точно не смогли бы прыгнуть в воду. Кроме того, пуховые птенцы, по моим наблюдениям, по мере своих сил и ловкости, постоянно пытаются бегом или ползком убежать от гнезда. Наконец, пример взрослых гагарок (а еще более их близких родственников, вымерших Plautus impennis (Linn.) заставляет предположить, что и молодежь способна лазить по скалам. В только что описанных предпочтениях различных видов птиц при выборе мест гнездования я мог впоследствии убедиться и на других птичьих базарах, однако редко это предпочтения были выражены так отчетливо, как здесь, где вплотную друг к другу селились виды с противоположными «вкусами».

Что касается того, какие виды здесь гнездятся, то я уже назвал Rissa tridactyla и Alca torda. При взгляде на кайр мне бросилось в глаза даже на значительном расстоянии, что их клювы слишком толсты для Uria lomvia. Действительно, несколько добытых экземпляров имели явные видовые признаки U. Brünnichi Sab. У всех (за редким исключением) птиц, пролетающих мимо или держащихся на поверхности воды, клювы были тоже слишком толстые, и лишь у нескольких экземпляров из всех многочисленных стай клювы были потоньше. Мне не удалось подстрелить такую птицу, так что остается не вполне выясненным, какой вид, помимо U. Brünnichi, населяет этот птичий базар, возможно, это была Uria lomvia. Белого пятнышка на голове я на таком большом расстоянии не смог разглядеть.

На самом верху, близко к гребню, виднелись серебристые и морские чайки, несколько ниже – гнездовья Phalacrocorax carbo (Linn.), и в самом низу поселились, насколько это позволяли расщелины и выбоины в скалах, пары Сepphus grylle. Даже после многократного осмотра скалы мне не удалось обнаружить ни одного другого вида.

О гнездовании и высиживании птенцов не было сделано в дальнейшем никаких наблюдений. Подобные исследования можно было сделать, только оказавшись наверху, а подняться на скалы в этих местах значило бы подвергнуть жизнь серьезной опасности.

Мы продолжили наш путь, с которого свернули ради знакомства с птичьим базаром, и через некоторое время причалили к острову Гавриловскому. На этом острове люди не живут, протяженность его в самом широком месте не превышает одного километра, а общий вид его типичен для всех островов этой северной области. Вершина его довольно значительно поднимается над уровнем моря, южная часть острова представляет собой относительно пологую, покрытую чахлой растительностью покатость, а северная сторона, обращенная к открытой воде, спускается к ней обрывисто и лишена растительности. Уже из этого понятно, что птицы для расположения гнезд предпочитают северную сторону острова, правда, только такие места, где их могут защитить от ветра и непрестанного штормового прибоя мощные кулисообразные выступы или глубокие скальные трещины. Именно это мы и видим на северной стороне: здесь от мелководного заливчика, протянувшись с запада на восток, проникает в глубь острова мощная скальная расселина, которая постепенно сужается и теряет глубину. Подножие этой расселины лишь частично закрыто водой, а ее стены, как северные (обращенные к югу), так и южные (обращенные к северу) густо покрыты гнездящимися здесь птицами. На остальных частях острова разбросан здесь и там гнезда серебристых чаек, гаг и почти вплотную к линии прилива обыкновенных чистиков – видов, не образующих густо населенные колонии. Мы начали исследование с южной стены описанного ущелья. Поначалу, пока мы спускались по пологому склону, идти нам было легко, затем ходьба стала все более и более затруднительной, и наконец наше движение превратилось в тяжелейший подъем, при котором мы с помощью рук и ног нащупывали опору для каждого следующего шага. В этом месте интересно распределение различных видов по вертикали, когда каждый из них претендует на свою, определенную зону на скале. Верхушка горы покрыта тонким слоем почвы, на которой растет чахлая и скудная растительность, склоны полого спускаются в долину. По этой относительно ровной поверхности разбросаны гнезда Larus argentatus Brünnich., конструкция их всех сходная: неглубокая ямка в земле, в ней – небрежно сделанная корзиночка из сухой травы, на дне в качестве подстилки несколько мелких перьев. В двух гнездах корзиночка из стеблей травы явно была двойная, то есть можно было различить два слоя: старый нижний и более свежий верхний. В этих гнездах еще находились яйца, в одном – два, в другом – три. Остальные чаячьи гнезда уже пустовали.

Выше по долине, там, где пологое понижение прерывается, переходя в голый скальный склон, накопился слой гумуса значительной мощности: противоположный отвесный склон служит хорошей защитой от ветра. Здесь соорудили свои гнездовые норки Fratercula arctica Linn. Первое, что бросилось здесь в глаза – пышная растительность: ложечная трава, щавель и ромашки разрослись в этом месте, защищенном от северного ветра и удобренного птичьим пометом, очень буйно, так что отчасти прикрывали многочисленные входные отверстия норок Fratercula, которыми земля здесь изрыта до такой степени, что напоминает пчелиные соты, и даже трудно найти место, где могло бы возникнуть новое отверстие. Пока мы проходили там, многочисленные тупики выбирались из норок и взлетали – прямо из-под наших ног – вверх и к морю.

Мы исследовали несколько норок, и надо признаться, это было нелегкой работой, даже с помощью резака можно лишь с трудом продраться через густо переплетенные, цепкие заросли корней. Только в более глубоких слоях почвы корни начинают отделяться друг от друга, постепенно уступая место рыхлому гумусу. Мы имели возможность подивиться силе и выдержке тупиков – как они умудряются рыть свои норы в таких зарослях? Мы рассмотрели отверстия норок – заселены гнезда или нет. В одном случае заросли растений перед входом в норку были сильно помяты снующей туда и сюда птицей, отверстия норки были хорошо видны. В другом случае входы утопали в разросшихся растениях, так что их приходилось отыскивать в зарослях. Мы видели и такие ходы (они все были свободны), которые получаются, если при рытье норки на неровной поверхности тупики нечаянно вновь выходили наверх, вместо того чтобы сделать норку нужной длины. Охотнее всего тупики селятся в норках, которые уходят под землю на один–полтора фута, более глубоко ведущие ходы достигали каменистого слоя под почвой. Однако были и такие туннели, которые проходили непосредственно под грунтом, потому что глубже просто не было места. Все ходы, которые были прорыты полностью, «по плану», имели такую длину, что вытянутая рука не доставала до слепого конца норки. Ход идет сначала прямо на определенное расстояние (примерно 2 фута), потом внезапно сворачивает под тупым углом, ведет в другом направлении и кончается слепо, причем второй отрезок чуть длиннее предыдущего. Само гнездо (если здесь уместно такое слово) находится во втором колене норки, чуть не доходя до ее конца. Взрослый тупик сидит на яйцах так крепко, что его можно достать руками и вытащить из норки. Птицы покорно это сносили, пока их доставали. Но как только они оказывались на солнечном свету, они начинали отчаянно сопротивляться, клевать держащие их руки и ужасно царапаться своими мощными когтями, так что можно было еще раз убедиться в силе и ловкости их лап. Все эти действия сопровождались глухим сердитым ворчанием. Когда мы их отпускали, тупики сразу стремительно взлетали вверх и направлялись к воде. Во всех исследованных нами ходах находился каждый раз один пуховой птенец, который обычно лежал на голой земле (только однажды – на скудной подстилке из стеблей трав), а пустые скорлупки яйца валялись тут же рядом. Птенцы были еще совсем малы и беспомощны. Вытащенные из норок, они оглядывались с таким грустным и трогательным видом, что становилось их жаль, мы их выпускали, и они с трудом закапывались обратно в свои норки. Птенцы покрыты густым и длинным пухом – черным на голове, шее и верхней стороне крыльев, более светлым, черно-серым на спине и боках. Живот и нижняя часть груди белая. Лапы уже хорошо развитые, черно-серого цвета, клюв еще не сплющен с боков, как у родителей, но уже хорошо видны к тому предпосылки: он высокий и гладкий, основание клюва затянуто черно-коричневой восковицей, край клюва черный, и на этом черном фоне ярко выдается белоснежное пятнышко перед кончиком клюва. Очень странно выглядят глаза, так как глазное яблоко затянуто голой, черно-коричневой кожей, только в самой середине оставляя свободным маленькое отверстие для зрачка и узкой полоски коричневого цвета радужной оболочки. Было очевидно, что птенцы только-только прозрели. Как только мы, уходя, сделали несколько шагов в сторону от норок, как улетевшие было родители вернулись обратно и какое-то время сидели вертикально, следя за нами, у отверстий своих ходов.

Спуск к местности, расположенной вниз по долине, был бы чересчур опасным, даже невозможным, потому что голые каменные уступы отвесно обрываются здесь к подножию ущелья. Хотя я смог достать еще одно яйцо Alca torda из плоской ниши (игравшей для него роль гнезда), для чего мне пришлось спуститься на небольшой выступ скалы, и кроме того, мы обнаружили внутри колонии Fratercula еще одного птенца Cepphus grylle, однако более подробных исследований находящихся несколько ниже по склону гнезд кайр, гагарок и Rissa tridactyla мы не проводили. У самого подножия холма, между упавшими сверху крупными глыбами и мелкими камнями гнездилось несколько пар кайр (???.)

[СХЕМА]

Описанное на схеме размещение видов наблюдается везде (насколько это позволяют свойства самого места) на птичьих базарах Севера. Самые верхние участки заняты морскими и серебристыми чайками, крутые уступы – гагарками, кайрами и трехпалыми чайками. Если присутствует слой почвы, то на том же участке может появиться колония тупиков. Cepphus grylle предпочитает самые низкие места, вплотную к линии прилива. Изображенная на схеме фигура представляет собой профиль типичного птичьего базара.

Рассмотрев и описав южную стену скальной расщелины, мы направились в путь, чтобы, обойдя расщелину у ее конца, оказаться на ее северной стене, чтобы подвергнуть тщательному осмотру и ее, как это казалось нам возможным с того места, откуда мы вышли. По пути мы обнаружили небольшую колонию Somateria molissima, которая, как это свойственно гагам, располагалась на внутренней, обращенной к воде стороне горы. На довольно обширном пространстве, на небольших полосках травы было, по приблизительным оценкам, от 6 до 8 гнезд. Склонность гаг к гнездованию в норах здесь никак не обнаруживалась, напротив, гнезда располагались совершенно открыто, кроме одного, которое было сооружено под защитой крупного камня. Все эти гнезда были устроены типично: мелкая впадина, сделанная самой птицей, заполненная толстой подстилкой из мягкого чистого пуха, лишь с ничтожной примесью растительных остатков. В гнездах лежали уже хорошо насиженные кладки из трех-четырех яиц. Насиживающие самки были очень робки, уже на большом расстоянии осторожно отходили от гнезда, чтобы наконец взлететь, как только и гнезда, и они сами оказывались, по их мнению, в безопасности. Яйца, которые я нашел в окрестностях Гаврилово, не отличались никоим образом от типичных яиц Somateria.

Продолжая путь и находясь еще на южном крае расщелины, мы заметили в нише на противоположной стене два гнезда баклана, каждое с двумя птенцами, взрослых не было видно. Нам пришлось удовольствоваться наблюдениями с противоположной стороны, так как перейти к птенцам на другую сторону ущелья возможности не было. Обе парочки сидели на противоположных концах ниши, на голых камнях, без какого-либо подобия гнезда, вокруг них валялись остатки пищи. Птенцы из одного гнезда, покрытые светлым пухом, величиной были не больше дрозда, в то время как другая парочка была размером с ворону и оперение имела гораздо более темное. Время от времени птенцы издавали хриплый, неприятный крик.

В конце концов мы достигли северной стены. В отношении размещения колоний здесь наблюдалась картина, очень похожая на ту, что мы только что видели напротив. На вершине – большое количество пустых уже гнезд серебристых чаек. Зона тупиков здесь отсутствовала, потому что склоны здесь внезапно обрываются вертикально, и обрыв не гладкий, а весь в мелких хаотично расположенных зубцах, впадинах и выступах, с чем связано присутствие бесчисленных гнезд моевок. Если подойти к самому краю и смотреть вниз, то в глубине видно также множество гнезд Alca torda. Обыкновенное число яиц в кладке у гагарки – одно. Яйцо лежит без всякой защиты на голых камнях, чаще всего в совсем маленькой плоской нише. Очевидно, из большинства яиц вот-вот должны быть проклюнуться птенцы, по крайней мере, взятое нами яйцо содержало полностью сформированного птенца. В гнездах моевок повсюду сидели птенцы, очень разного возраста – как недавно вылупившиеся пуховики, так и постарше, и еще более взрослые в очаровательном ювенильном оперении, с черным полуободком на затылке и чисто черными лапами. Обычное число птенцов в гнезде – от одного до трех, в некоторых гнездах было по одному яйцу, одно гнездо содержало три, и только некоторые были пусты. Бросается в глаза, что экскременты трехпалых чаек не чисто белого цвета, как у остальных птиц, населяющих северные скалы[7], а окрашены в красноватый оттенок, что, очевидно, связано с каким-то элементом их питания (возможно, мелкими ракообразными).

У самого подножия скалы на мелких каменных обломках мы увидели множество кайр???? – у них здесь тоже были гнездовья.

От этой точки мы направились в обратный путь. По пути мы спугнули одиночную Somateria molissima c ее уже хорошо насиженного гнезда, на котором она очень крепко сидела. Дойдя до нашей лодки, мы приготовили горячий обед. Развели костер из плавника и повесили на огонь два котелка – в одном сварили несколько камбал, а в другом, медном, вскипятили воду для чая. Принесенная волнами основа фала (??) послужила нам и столом, и мисками, а в качестве остальной посуды мы использовали резак и маленькие оловянные стаканчики, и наша трапеза, несмотря на всю простоту, вкуса оказалась замечательного. Между тем начался отлив, и нам пришлось протащить лодку немножко по камням, чтобы суметь отчалить. Поздним вечером мы вернулись в Гаврилово.

На завтра был Иванов день (по старому стилю 24 июня) – большой праздник для русского населения. Поэтому мы никуда не ездили, и я провел практически целый день за другой работой – зарисовывал, записывал, определял виды добытых нами птиц, препарировал яйца и шкурки и т.д., и только на следующий день мы с моим проводником запланировали следующую лодочную экскурсию.

Утром 7 июля (по новому стилю) мне представилась возможность увидеть семью лапландцев, которая прибыла сюда с большим стадом северных оленей и соорудила поблизости свое летнее жилье, как это делают северные кочевники. Поскольку мы могли начать нашу лодочную экскурсию только с наступлением прилива, в предполуденное время, то у меня как раз было время рассмотреть непривычную для меня картину и лицезреть хлопотный, оживленный процесс ловли и клеймения телят северных оленей. После этого мы отправились в путь. Целью нашего путешествия на этот раз были уже упоминавшиеся мною Вороньи Скалы. Среди них мне уже раньше, при моем первом появлении в Гаврилово, бросилась в глаза одна отвесная, голая скала. Она выделялась ярким белым цветом, что выдавало присутствие птичьих гнездовий. Я попросил проводника держать направление на этот остров, и по пути проводник рассказывал мне, что основные обитатели этой скалы – бакланы, и потому скала так и называется «Баклан»[8]. С лодки можно было также разглядеть темные силуэты бакланов, которые, четко выделяясь на фоне белых скал, сидели в своих своеобразных позах – выпрямившись и чуть приподняв растопыренные крылья. Когда мы причалили, что было очень непросто из-за сильного прибоя, и с большими трудами забрались на верхушку скалы, чтобы добраться до бакланов, те взлетели, так как эти удивительные создания довольно пугливы, и нам лишь несколько раз удалось подобраться к ним ближе. Мы вынуждены были отказаться от исследования гнезд, так как они были практически недоступны, даже сверху их не было видно: насколько я мог понять, они были размещены в таких местах, где их загораживали выступы скал. Так что нам ничего не оставалось, как заняться другими видами. Среди них в первую очередь заслуживают внимание Larus marinus и Larus argentatus, гнезд которых было довольно много на площадке, образованной вершиной скалы. Они были сделаны из сухой травы, которая здесь, хоть и скудно, но растет, представляли собой мелкие углубления с убогой и небрежной подстилкой из перьев и помещались в нишах и расщелинах между камнями, чтобы ветер не сдул их с совсем ровной поверхности. Все гнезда без единого исключения были уже пустые, зато везде вокруг бродили пока еще не вставшие на крыло птенцы разного размера, составляя предмет для беспокойства их родителей, которые с тревожными криками носились над скалой и часто даже налетали на нас, задевая крыльями. Птенцы старались спрятаться от нас, укрываясь за неровностями рельефа. Когда мы все же стали их ловить и брать в руки (в этот момент низкие хриплые крики «кау» взрослых морских чаек и «агг-агг» серебристых чаек заметно усиливались), то птенцы изрыгали неприятно пахнущую массу, видимо, несколько слабее выраженный аналог погадки Prozellariden. Собственно, помимо некоторого количества трехпалых чаек и обыкновенных чистиков, на острове больше птиц не было. Я покинул остров тем охотнее, что Артемий сообщил мне, что он знает скопления камней – излюбленные места здешних бакланов, и мы наверняка застанем там птиц, улетевших при нашем приближении. Для меня это было существенно – я хотел точно определить вид этих бакланов. Поэтому мы на веслах поплыли по направлению к северо-западу. И в самом деле, на двух больших каменных глыбах, выступавших из воды близ еще одного скального островка, сидело целое сборище бакланов. Хотя мы соблюдали все предосторожности, но все попытки их перехитрить провалились. Дело в том, что кружащиеся над островом чайки подняли тревогу и отчаянно кричали, пока все собравшиеся здесь бакланы не взлетели вновь, увы, еще до того момента, пока я, тесно прижавшись ко дну лодки, скрываясь за большими камнями, смог бы выстрелить. Других птиц на этих и им подобных крупных камнях было мало, и все они были слишком типичны, чтобы пробудить серьезный научный интерес. Из чаек – Larus marinus, argentatus и Rissa tridactyla, кроме того, несколько стай Somateria molissima и, наконец, пара куликов-сорок, вот и все. В узких проливчиках между отдельными островками мы видели много крупных тюленей, что раздразнило наш охотничий азарт, Но кроме дробовика, другого оружия у меня не было, и мы поплыли дальше, чтобы как следует обследовать остальные островки маленького архипелага. В это время начала портиться погода, что заставило нас искать укрытие на одном из близлежащих островов. На этом острове планировалось возвести маяк, материал для его постройки был уже частично завезен, и в маленьком домике жил уже сторож, у которого мы нашли прибежище и могли переждать начинающийся дождь и ветер. Через несколько часов погода улучшилась, но волнение на море оставалось столь сильным, что на нашей маленькой лодке мы не могли пускаться в путь и были вынуждены остаться на острове до самого вечера. Уж конечно, остров мы изучили вдоль и поперек, собрав на нем весь возможный орнитологический материал. Однако добычи оказалось мало, очевидно, еще и в связи с тем, что сторож не раз это делал до нас. По крайней мере мы застали его за чисткой и обработкой пуха Somateria, которого он набрал уже полный приличного размера мешок. Я не нашел больше ни единого гнезда Somateria molissima. Зато мы обнаружили в расщелине каменистого берега две кладки Cepphus grylle и взяли яйца с собой. Каждая из кладок содержала только по одному свежему яйцу, очевидно, это были вторые кладки самок, которые лишились своих первых кладок. Эти яйца имели размер 5,9х4 и 5,75х4,1 см, одно имело на чисто-белом фоне темно- или почти черно-коричневые пятна и точки, как мелкие, так и более крупные, количество которых явно было больше на тупом конце яйца, а второе яйцо рисунок имело тот же самый, однако фон его был не белый, а скорее зеленоватый. На просвет оба были прозрачно-зеленоватые, скорлупа без какого-либо блеска и довольно грубозернистая. Обе кладки представляют собой типичные яйца grylle. Уже при высадке на остров мне бросилась в глаза пара Arenaria interpres (Linn.), которая была сильно обеспокоена нашим приближением. Когда я вновь нашел это место, пара сразу мне выдала, вопреки обычным привычкам этих птиц, место гнезда, и я нашел его на земле под нависшим камнем. Впрочем, о гнезде так таковом здесь вряд ли можно говорить: в небольшом углублении почвы набросано лишь немного сухих травинок и веточек вороники (Empetrum), растущей здесь в массовом количестве. В этом «гнезде» сидело три только недавно вылупившихся пуховика и лежало одно яйцо, из которого вот-вот должен был вылупиться птенец. Пуховики попытались убежать, завидев меня, хотя вылупились, скорее всего, не ранее вчерашнего дня, и довольно шустро разбежались по зарослям вороники. Не успел я, вдоволь насмотревшись на семейство, сделать несколько шагов в сторону, как вернулись взрослые птицы.

Почти на всех островах, которые я к тому времени успел посетить, я видел каких-то коньков, которых я сначала принимал за Anthus pratensis. И только здесь, когда я рассмотрел птицу на более близком расстоянии, мне показалось, что этот конек как будто несколько отличается по тону оперения от Anthus pratensis. Добытые экземпляры позволили сказать с уверенностью, что в этом случае речь шла точно о горном коньке Anhtus obscurus (Lath.). Признаки, по которым различаются эти два вида, стали хорошо понятны при сравнении двух добытых экземпляров – того и другого вида. Хорошо рассмотрев обеих птиц, запомнив эти различия, я в дальнейшем успешно различал этих коньков, не добывая их, и мог подтвердить сведения других авторов – что горный конек предпочитает держаться на островах, в то время как луговой конек обитает на материковом берегу. Не больше одного-двух раз я наблюдал Anhtus obscurus между скал на материке, в то время как на островах я видел их довольно часто. И напротив, A. pratensis довольно часто встречались на материковом берегу, но никогда не появлялись ни на одном из островов. Можно было бы предположить, что A. pratensis, который предпочитает луговые, травянистые, в некоторых местах поросшие низким ивняком участки, не находит для себя необходимых условий на мелких изрезанных скальных выходах, которые образуют здесь что-то вроде пояса, опоясывающего материковый берег. A. оbscurus, напротив, как раз здесь находит для себя подходящие места. В любом случае, стоит взять на заметку этот факт: два столь близкородственных вида в пределах одного и того же ареала встречаются в различных местах, четко соблюдая границы.

Дойдя до очень крутого и высокого места на берегу острова, я остановился, чтобы посмотреть на бушующий прибой, волны которого разбивались о берег с грохотом, напоминающим пушечные выстрелы. От этого зрелища меня отвлекла не менее интересная картина, которое подтверждала рассказы о яростном и злобном характере крупных чаек. Уже какое-то время над нашими головами взволнованно кружились морские чайки, нагоняя на нас ветер. Переходить в прямую атаку на людей они явно не решались. И тут мимо случайно пролетела безобидная моевка, которая оказалась в этой ситуации настоящим «мальчиком для битья». Одна из морских чаек схватила ее клювом за спину, начала трепать и трясти так безжалостно, что несчастная Rissa стала походить на взъерошенный комок перьев. Когда ее наконец отпустили, она, явно сильно покусанная и пораненная, тяжело полетела вниз. Пока мы наблюдали за всем этим, море наконец успокоилось настолько, что мы могли вернуться домой.

В четверг, 8 июля, был сильный юго-восточный ветер, который сделал невозможным любой выезд на нашей маленькой лодочке. Чтобы не потерять впустую день, мы отправились пешком к заливу, который врезается в берег материка в нескольких километрах к востоку от Гаврилово. Мы шли вдоль берега, переходя бухты и участки морских пляжей, вдоль полосы подводных камней вдоль берега, постоянно то спускаясь в глубокие ущелья, то поднимаясь ползком по крутым стенам уступам мощных скал. Самым тяжелым испытанием, однако, была ходьба по обширным осыпям и каменным завалам, когда почти при каждом шаге ногой нужно проверять, устойчив ли камень, на который наступаешь – чрезвычайно утомительный путь. Хотя я привык к пешим походам, но все же это путешествие потребовало от меня стольких сил, что я решил обратный путь проделать по более ровной местности – подняться вверх и пройти по тундре, а вечером был совершенно счастлив добраться до дома и отдохнуть.

При этом в той местности, через которую мы прошли, животных очень мало, на прибрежных скалах мы видели нескольких горных коньков, два раза также я видел самок Plectrophenax nivalis (Linn.). На озерах, лежащих между цепочками сопок на некотором удалении от морского берега, то здесь, то там виднелись утки, но они были настолько осторожны, что я не смог более точно их определить. Насколько я мог судить, разглядев их с довольно большого расстояния, речь шла о Fuligula marila. Один раз мы вышли в узкую долинку или скорее в глубокое, защищенное от ветра ущелье, в котором деревца – ивы и карликовые березки – поднимались почти до пояса, вместо того чтобы стелиться по земле под и между камнями, как в горных тундрах. По дну этого ущелья протекал ручей, несущий талую воду с гор в долину по направлению к морю. Здесь было довольно много коньков двух видов – Anthus cervinus и A. pratensis.

Наконец мы достигли залива, который был целью нашего похода, обошли его и поднялись на скалы с другой его стороны. На крутых, обращенных к морю склонах этих скал расположены мощные птичьи колонии. Это место – может быть, один из самых населенных птичьих базаров во всех окрестностях Гаврилово – чрезвычайно труднодоступно. Хотя мне удалось вскарабкаться на скалу и почти вплотную подобраться к крупной колонии Rissa, так что я мог сверху рассмотреть их гнезда[9], однако дальнейший подъем – вдобавок без каната и при бушевавшем шторме – был бы слишком рискованным предприятием, поэтому мы отказались от этой мысли и отправились домой. На обратном пути, как я уже упомянул выше, мы выбрали более легкий путь, немного поднявшись и пройдя по тундре, но там, к сожалению, население птиц было еще беднее, чем на скалах. Несколько коньков да пара Tringa maritima Brühn., только недавно выведшая птенцов. Об этом можно было судить уверенно по поведению самки, хотя поблизости и не было видно птенцов. Птица использовала всю доступную ей хитрость и актерское мастерство, чтобы обмануть нас и увести подальше от гнезда, в то время как самец ожидал развития событий, держась хоть и поблизости, но не проявляя особого интереса к происходящему.

Повсюду на ровных участках, покрытых галькой и мелкими камнями-катышами, держались галстучники (Charadrius hiaticula Linn.), которые, притворяясь, что у них подбиты крылья, перепархивали перед нами с место на место, так что было очевидно, что и у них здесь гнезда. Но мы оба были слишком сильно измучены, чтобы задержаться для поисков птенцов, и поспешили к дому. Обходя озера, которые встречались нам по дороге, мы видели в окрестностях некоторых из них поморников. Они были очень осторожны, и у меня не было возможности стрелять, но по длинным хвостовым перьям и небольшому размеру мне показалось, что это были Stercorarius longicauda. Больше никаких наблюдений в тот день сделано не было.

На следующий день была запланирована поездка на скальный остров Гусинец, один из Гавриловских островов, но утром оказалось, что начавшийся вчера шторм продолжает бушевать, и нам ничего не оставалось, как терпеливо дожидаться благоприятной погоды. Наконец уже к вечеру ветер и волны утихли настолько, что мы могли трогаться. Для нас не было препятствием то обстоятельство, что мы должны были использовать для экскурсии ночь, так как было ясно и светло как днем. Артемий соорудил на своей маленькой лодочке примитивный импровизированный парус из циновки, который нам отлично служил, пока мы, держась близко к берегу, плыли под защитой прибрежных скал. Однако когда мы хотели пересечь залив, окрестности которого мы осматривали вчера, нас захватил юго-восточный ветер, так что Артемий, яростно ругаясь, сорвал парус, иначе наша лодка бы перевернулась. Но как только мы достигли противоположного берега и оказались под защитой скал уже с другой стороны, положение наше улучшилось, дальше мы плыли спокойно, и я мог это время посвятить изучению птичьих колоний, которые располагались на скалах по обоим берегам залива. На западной стороне находится лишь небольшое поселение из нескольких сотен пар Rissa tridactyla, Alca torda и кайр, которых я не смог определить до вида. Восточная стена, напротив, представляет собой самый крупный птичий базар в этой местности. Это тот самый базар, часть которого я видел вчера сверху, когда мы забрались на скалу. Теперь, когда мы смотрели с моря, мы видели все пространство целиком – тысячи и тысячи чаек, кайр и гагарок (чистиков?) кружились, роились в воздухе перед скалой, опускаясь и поднимаясь, выделяясь ярко-белыми пятнами на темном каменном фоне скалы, покрывали плотными, тесными стаями поверхность моря. Ни один человек из тех, кому выпало счастье любоваться этим удивительным зрелищем, не забудет его до конца жизни. Приходит умиротворяющая мысль: по крайней мере здесь наши пернатые друзья еще долгое время найдут спасение от человеческой жадности и преследований, вечные горы покровительствуют им, пресекая любую попытку приблизиться, и нарушитель поплатится жизнью за свою ничтожную добычу. Мне бы очень хотелось разглядеть этот великолепный базар с более близкого расстояния, но мой проводник предостерег меня: «Начинается шторм, и если ты хочешь увидеть Гусинец, мы должны поторопиться». Довольно скоро мы уже высаживались на этом своеобразном островке. Мы были встречены оглушительным шумом, свистом, мельканием и хлопаньем крыльев, карканьем, плачем, свистом, хрипом и треском. К этому концерту добавлялся грохот прибоя. Любое слово, сорвавшись с уст и только-только расслышанное сказавшим его, тотчас же поглощалось этим шумом[10].

Остров Гусинец представляет собой один огромный птичий базар. Его отдаленность и недоступность, и к тому же причудливо раздробленная и изрезанная форма его поверхности привели к тому, что здесь селится великое множество разнообразных птиц. Пока Артемий собирал плавник и трудился над разведением между камнями большого костра, чтобы приготовить завтрак, я исследовал ближайшие окрестности. Справа прямо перед нами возвышается одиночный узкий кулисообразный выступ. Она почти вертикальная, склон ее, обращенный к острову, отделяется от других частей берега узким ущельем. Взобраться на эту естественную стену можно только с этой стороны. На ее гребне есть площадка с почвой и пышной растительностью, по большей части ложечной травой и ромашками (пупавками?). Вся поверхность изрыта ходами тупиков. Я видел тупиков и сидящих с ними рядом гагарок на карнизах склона, обращенного к морю. На земле повсюду – пустые гнезда серебристых и морских чаек, птенцы которых довольно спокойно сидели наверху на скалах и удивленно взирали на пришельцев. Только когда я протянул руку, чтобы взять птенца, он неуклюже слетал вниз, а родители в это время поднимали вопль вдвое сильнее обыкновенного. Все птенцы уже встали на крыло, и вообще бросалось в глаза, что на этом острове развитие птенцов шло очень успешно и продвинулось далеко – очевидно потому, что процессу выведения и воспитания птенцов здесь с самого начала ничто не мешало. Из-за сильного ветра к наружной стороне скалы можно было подобраться только на четвереньках, чтобы заглянуть за край на противоположный склон. Там внизу на ближайшем карнизе сидели две самки Alca torda. Когда я очень осторожно спустился к ним, обе слетели вниз (в противном случае я бы наступил ногой им на головы), оставив на скале каждая по птенцу. Хотя молодые гагарки вряд ли могли быть старше, чем цыплята тупиков, которых мы видели несколько дней назад,[11] однако они куда более самостоятельны и не так беспомощны, как те: семенят туда-сюда, издают протяжные свистящие звуки и пытаются убежать, на ногах или скользя (катясь) по скалам. Здесь наверху нам делать больше было нечего, так что я спустился вниз и по пути вспугнул гагу, которая сидела плотно на своей кладке из четырех яиц. Яйца были уже сильно насижены. Когда я подошел к костру, оказалось, что пара grylle устроила себе гнездо как раз в той каменной расщелине, которая служила нам печью. С некоторым трудом мы смогли вытащить из глубокой щели и спасти от гибели пуховиков. Во время завтрака Артемий настойчиво подгонял меня, поскольку вот-вот, по его словам, должен был начаться шторм. И все же я не хотел покидать остров, не осмотрев его подробнее, хотя бы и бегло, так что, еще с куском во рту, я поспешил спуститься в небольшой распадок, который тянулся от места нашей стоянки на запад. Я быстро дошел до конца распадка, который на западе острова, несколько поворачиваясь к северу, выходит к морю. Места, подобные тому, куда я пришел, очень живописны и производят глубокое и долгое впечатление на любителя природы. Прямо напротив меня точно на севере сияло во всей полноте полуночное солнце, обволакивая золотым шлейфом морской простор. Этот блеск лишал море присущего ему однообразия и пустынности, наполнял его бликами и светом, играл и переливался в каждой волне, каждой капле воды, создавая богатейшее разнообразие цвета. Справа и слева от меня возвышались, уходя в бесконечную высь, неприступные скалы, почти смыкаясь друг с другом в вышине. Вершины их окрашены теплым красноватым цветом, постепенно растворяющимся в небесной матово-серой тени, а в самом низу ущелья царят вечные, торжественные сумерки. Сердце переполняет великое чувство одиночества, первобытной удаленности от человеческой суеты, которое лишь усиливает присутствие вокруг бесчисленного сонма птиц. Стоит протянуть руку – и вот они, – покрывают скалы, наполняют небеса, пронизывая воздух острыми сильными крыльями.

Из забытья вывел меня крик моего проводника, который карабкался по ущелью, отыскивая меня. Нужно было бросить последний прощальный взгляд на тех птиц, которых я должен был описать и исследовать перед тем, как трогаться в путь. Какие же виды мы здесь встретили? На скалах по левую руку от нас – огромные скопления Rissa tridactyla, птенцы которых без единого исключения были уже готовы к полету, кроме того, много Alca torda, также с птенцами. В противоположной стороне, по правую руку, - пестрые смешанные стаи моевок, серебристых чаек, кайр, обыкновенных чистиков, гагарок и Fratercula arctica, а также бакланов, которых, что было ясно видно даже невооруженным взглядом, присутствовало здесь оба вида, Phalacrocorax carbo Linn. и Ph. graculus Linn. С тяжелым сердцем я покинул это место и весь остров. Прогнозы Артемия не оправдались, никакого шторма не было, напротив, ветер стал слабее, и весь обратный путь мы смогли проделать под парусом.

На большом птичьем базаре, о котором шла речь, я заметил, что большинство отдыхающих на воде кайр имели по бокам головы белые пятна. Я добыл одну такую кайру и мог удостовериться в том, что уже предположил ранее – именно Uria rhingvia Brünn. заселяет во множестве эти скалы. Среди массы тонкоклювых кайр видны были также птицы с более толстыми клювами, которые держались очень плотно друг к другу и не смешивались с тонкоклювыми. Удивительно, насколько четко эти столь близкородственные виды обосабливаются друг от друга.

После возвращения домой мы смогли наверстать упущенное прошедшей ночью и хорошенько выспаться. Позже мы предприняли еще одну вылазку к Вороньим Лудам, чтобы добыть по возможности одного из тех крупных тюленей, которые там держатся. При этом мне, к сожалению, не повезло, и два тюленя, которых я застрелил выстрелом в голову, погрузились в воду, прежде чем мы успели их подхватить, а третий, в которого я стрелял с большего расстояния и которого лишь ранил, выплыл из небольшого заливчика, где мы охотились, в открытое море, где и скрылся от нас.

Поздним вечером мы вернулись домой, и на следующий день я поднялся на борт пришедшего в Гаврилово парохода «Николай II», чтобы продолжить мое путешествие. Теперь мне нужно было попасть в Варде, где я собирался сесть на норвежский почтовый пароход, на котором я быстрее всего смог бы добраться до дома. Провести наблюдения в оставшейся части Мурманского побережья не было никакой возможности. Хотя мне показалось, что поблизости от станции Териберка я видел птичьи базары, сходные с теми, какими окружено Гаврилово, однако стоянка парохода была слишком короткая, и я не смог совершить ни одной экскурсии. В Кольском заливе я мог наблюдать Stercocarius pomarinus (Temm.), у станции Земляная было видно множество тупиков, которые, видимо, прилетели с расположенных поблизости, во фьорде Варангер Айновых островов, но все это было только беглые встречи. Утром 14 июля «Николай» стоял на причале в Варде.

Норвежский пароход должен был отчаливать из Варде только вечером следующего дня, так что у меня оставалось время обследовать поселения птиц в окрестностях. Сын немецкого консула в Варде, господин Х., с которым я успел познакомиться, был настолько любезен, что составил мне компанию в лодочной экскурсии к птичьим базарам Рене и Хорне, став моим проводником и переводчиком. Собственно, на остров Рене мы не высаживались, а изучали его только с острова Хорне – эти острова отделены друг от друга только узким морским рукавом. Право выдавать разрешения на добычу яиц, пуха и дичи на птичьих колониях на острове Рене принадлежит коменданту гарнизона Варде, так что, если я хотел высадиться на этом острове, мне следовало получить разрешение коменданта. Я решил этого не делать, чтобы не терять времени, а лучше более подробно осмотреть остров Хорне, что было очень удачно, потому что Рене населен теми же видами, что и Хорне, и даже более бедно. Хорне принадлежит городу, который ежегодно сдает в аренду право на добычу (яиц, пуха и дичи). Арендатор живет на острове, и от его людей я узнал через посредничество господина Х. следующее: яйца на острове начинают собирать в конце апреля или начале мая и сбор продолжается до конца июня. Как мне рассказали, у чаек и птиц–обитателей скал забирают целиком первую кладку, а у гаг берется максимум одно яйцо из каждого гнезда, однако при этом собирается пух, выстилающий гнезда. Это важно сделать до того, как кладка будет отложена полностью, поскольку впоследствии пух будет перемешан с травой, измят и перепутан. Добыть яйца Fratercula, как рассказывают, тяжело, поскольку птицы этого вида роют длинные и часто коленообразно изогнутые ходы. Яйца «Скарфо» (баклан, Phalacrocorax) в пищу не пригодны, поскольку их содержимое не сворачивается при варке (об этом я уже слышал в Гаврилово). Прибыв на остров, мы предприняли путешествие по склонам горы (не очень крутой), которая образует остров Хорне. Мы лазили и ходили повсюду, не оставив на острове ни одного неизученного хотя бы бегло участки. В отношении размещения гнезд разных видов можно сказать, что птицы находятся между собой в тех же отношениях, как я уже описывал на Мурманском побережье. Так что даже находясь на некотором расстоянии и издалека рассматривая скалу, можно правильно определить, какие преимущественно виды птиц можно увидеть на том или ином месте. Поскольку на острове мало очень крутых, обрывистых скал, возникает впечатление, что здесь практически отсутствуют кайры, по крайней мере в таком количестве, чтобы стоило говорить об этом. Конечно, исключение составляет Uria grylle, которая не нуждается в отвесных скалах и поэтому образует также и на этом птичьем базаре, по своему обыкновению чуть выше линии прилива, нечто вроде полосы из мест насиживания, расположенных в щелях или впадинах. Кроме того, здесь довольно многочисленны тупики, так как значительная часть острова покрыта почвой. На склонах, где на толстом слое почвы растет ложечница, можно заметить множество их гнездовых нор, из отверстий которых при звуке человеческих шагов выбираются взрослые птицы, сидят какое-то время рядом, беспокойно ворочая туда-сюда головой, и наконец слетают вниз. В пользу того, что в гнездах присутствовали птенцы, говорило наблюдение, что большое количество взрослых тупиков возвращалось от моря к гнездам, нагруженные тяжелой добычей, и вместе с ней забирались в норки.

В присутствии нас они, однако, делали это крайне неохотно. Скорее напротив, старались этого избегать. К примеру, один взрослый тупик все то время, что мы наблюдали за ним, терпеливо сидел перед входом в нору. Его внешний вид, и без того забавный, делали еще более комичным торчащие из клюва птицы головы и хвосты целого пучка маленьких рыбок (скорее всего Ammodytes). Они виднелись с каждой стороны головы, совсем как густые, колючие усы, и потешно трепыхались при каждом движении тупика. Он постоянно перехватывал рыбу, хватая ее поперек туловища, чтобы сдвинуть ее в тот удобный уголок рта, который, видимо, именно для таких целей направлен немного вперед. Между тем тупики добывают и более крупную рыбу и вдобавок не по одной, так что добычей набивают себе весь клюв. Хотя верхушка горы имела достаточно почвы для того, чтобы там могли поселиться тупики, однако же здесь их вообще не было видно, и участок занят крупными чайками, из которых на глаза попадались в основном L. marinus, хотя и серебристые чайки были не редки. Все гнезда этих птиц были уже пустыми, зато на поверхности воды и на полосках травы можно было видеть взрослую уже молодежь в буро-пятнистом ювенильном оперении[12].

В отдельных местах карнизы скал практически обнажены, пронизаны трещинами и разломами. Здесь устроили свои жилища Alca torda. Молодые гагарки уже все вылупились из яиц, и здесь можно было отчетливо видеть, какое отставание в сроках развития птенцов вызвано вмешательством человека. Молодые гагарки на острове Хорне по размерам и остальному развитию были сходны с гагарками на острове Гусинец, которых я видел неделю назад, или даже сильно отставали от них (одна неделя в этих высоких широтах, где осенью уже очень холодно и дуют сильнейшие ветра, представляет собой серьезный срок). Относительно размещения гнезд гагарок (позволю себе это слово, хотя о гнездах как таковых здесь речи быть не может) мне бы хотелось еще упомянуть, что эти птицы по возможности избегают откладывать яйца на голой, не прикрытой поверхности ровного выступа скалы, как это любят делать представители рода кайр. Скорее напротив, они постоянно выискивают защищенные места, хотя бы защитой служил один-единственный обращенный к скале и чуть наклоненный вперед камень. Достаточно часто мы находили яйцо в трещине или нише примерно до двух пальцев глубиной. Пуховые птенцы гагарки выглядят очень милыми и кокетливыми, сидят на пяточках как на корточках, а не лежат на животе, как совсем маленькие птенцы, и когда я хотел взять их в руки, то они вразвалочку убегали, чтобы спрятаться. На голове и шее пух у них коричневато-серо-белый, нижняя сторона туловища грязно-белая, остальное тело черно-серого цвета, на плечах и заднем конце туловища переходящего в коричневый (крайние пуховые перья – золотисто-коричневые). Радужная оболочка глаз темно-каряя, еще не совсем сформировавшийся клюв и крупные лапы матово-черные. Шейка из-за плотно прилегающего пуха кажется несоразмерно длинной и тонкой.

На южном, пологом склоне горы мы неоднократно отмечали самок Somateria molissima, но гнезд я не нашел. Далее по склону хрупкие сланцевые породы образуют большую естественную арку, боковые стороны которой представляют собой голые стены, покрытые многочисленными мелкими и совсем крошечными выбоинами и зубцами, как будто специально созданные для Rissa tridactyla, которые здесь тысячами гнездятся. Под нишу арки чаячьих гнезд нет – видимо, здесь сверху обрушиваются со сланцевых склонов камни, и чайки находят это место опасным.

Но рассмотрим поближе места гнездовий на голых скальных стенах. У подножия стены громоздятся осыпи и кучи упавших со скалы камней. Все это покрыто толстым слоем гуано, перемешанного с гнездовым материалом, так что нога повсюду здесь ступает по мягкой подушке. На самой скале каждый каменный уступ покрыт гнездами настолько густо, как только возможно: два, три, даже шесть и более гнезд так тесно прилегают здесь одно к другому, что нередко одно гнездо приклеивается к другому. Даже самые нижние гнезда прикреплены так высоко над землей, что снизу дотянуться до них нельзя, и нужно лезть на скалу, осторожно проверяя, не подведет ли камень, на который ступаешь или за который цепляешься рукой, и не свалится ли вниз любопытный скалолаз. Ну вот, перед нами гнезда. Как и из чего они сделаны, уже не разглядеть, все скрыто толстой коркой из рыжеватой массы, которую распространяют везде вокруг себя птицы. И все же, как мне кажется, гнезда сооружаются по большей части из морских водорослей (Fucus) и выстилаются тонким растительным материалом и пухом. Птенцы вели себя очень тихо, спокойно позволяли брать себя в руки, самое большее, что они делали – широко раскрывали клюв, но не издавали ни звука. Тем более пронзительным казался страшный крик, который подняли в это время кружащиеся кругом взрослые птицы, их крик был отчетливо слышан на расстоянии свыше двух километров на пристани в Варде. Однако таких нападений на человека, как это делают более крупные чайки, от моевок ожидать не приходится. На краю одного гнезда лежала свежая погадка – свежеотрыгнутый слизистый комочек продолговатой формы, в почти гомогенной массе почти неразличимы отдельные части. Вероятно, это пища, которую отрыгнула взрослая моевка при нашем приближении, или, может быть, погадка из остатков пищи, отрыгнутая птенцами. Во всех гнездах сидели симпатичные, уже почти совсем взрослые птенцы.

Продолжать утомительный и небезопасный подъем не имело смысла, так что мы спустились вниз и бросили прощальный взгляд на скальные уступы над нами, прежде чем покинуть остров Хорне. Высоко над нами сидело множество Alca torda, кроме того, мы разглядели гнезда бакланов, Phalacrocorax carbo и graculus, обитатели которых сидели в тот момент на каменных глыбах на морском берегу и напротив, на соседнем острове Рене, потряхивая крыльями в своей удивительной манере. На этом мы закончили посещение птичьих базаров Варде.

На следующий день после этого я посетил очень большую, расположенную вблизи Варде китобойню и фабрику по производству ворвани, что было для меня совершенно ново и оставило сильное и яркое впечатление. Но это слишком мало связано с орнитологическими интересами, чтобы быть здесь описанным. Вечером я находился на борту норвежского парохода, а на следующее утро – уже много севернее Варде.

На восточной стороне входа в фиорд Порзангер виден знаменитый Сверхолт-клуббен – самая высокая вершина полуострова, далеко вдающегося здесь в море. После всех описаний этого места, которые до меня дошли, я ждал этих знаменитых птичьих базаров с большим нетерпением, о чем предупредил капитана, и тот вызвал меня рано утром 18 июля из каюты, сообщив, что мы на месте. Эти скалы и их окрестности в огромных количествах населяют моевки, кроме них, много бакланов, видны также Alca torda и Cepphus grylle. Многоголосый птичий крик еще усилился после того, как наш пароход дал гудок, и сирена его эхом отозвалась в скалах. Несколько раз мне показалось, что среди роящейся птичьей массы я увидел буревестников. Впрочем, вся движущаяся масса слишком беспокойна, чтобы можно было проследить за одной точкой. И все же капитан сказал, что большая (ударение на а) часть птиц остров уже покинула. Видимо, именно поэтому Сверхолт-клуббен не показался мне самым большим в Европе птичьим базаром. Например, на мысе Ланганес в Исландии я видел большие (ударение на о) скопления птиц. На склонах скалы повсюду были установлены от выступа к выступу лестницы и протянуты канаты – признак того, что птичьи колонии регулярно посещаются людьми, добывающими яйца (и пух??). К вечеру того же дня мы после довольно долгого путешествия прибыли в фиорд Портзангер к фактории Кильвиг на южной стороне острова Магерве. Там мне бросилось в глаза семейство Corvus cornix Linn. – взрослые с молодыми, сидящие на горной стене. Эти птицы обитают здесь, конечно же, на самой северной границе своего гнездового ареала.

Лишь бегло опишу свой путь домой. Меня бы увело слишком далеко описание праздника Хаммерфеста, изумительно красивого морского побережья Норвегии, Лофотена, старого Дронтхайма в праздничном уборе и праздника короля. Не буду рассказывать об очень приятном путешествии на поезде вверх по горам до Сторлиена, норвежско-шведской пограничной станции, Стокгольме и его выставку. Финский пароход доставил меня наконец в Хельсингфорс, откуда я пересек Финский залив и 23 июля ступил на родную землю в Ревеле.

[1] ?5 градусов северной широты

[2] Здание монастыря построено в традициях старого военного укрепления. Залпы орудий иногда осуществляются с целью подачи сигнала или салюта.

[3] Видимо, имеется в виду Большой Соловецкий остров. Однако в тексте он назван «Соловец»).

[4] Под названием «Мурманское побережье (русское «Мурманский берег», или, как говорит местное население, «Мурман») известен северный берег Кольского полуострова от норвежской границы вплоть до мыса Святой Нос, то есть до 57 градусов к востоку от Терро (от Терского берега?). Возникновение названия не вполне ясно: может быть, «Норманнское» побережье превратилось в устах русского населения в «Мурманское», как мне говорили, а может быть, как утверждают другие, имя это происходит от лапландского слова «мур» (море).

[5] Бухта Гаврилово в самой верхней своей точке настолько мелкая, что во время отлива обнажается почти наполовину, и поэтому большие мурманские суда бросают якорь в море, не заходя в бухту.

[6] Цитата из 2-й части «Фауста» И.-В. Гёте (Zu klettern hier – ja, selbst der Gedanke gleitet ab“) (Прим. переводчика)

[7] Птичьи базары на северных побережьях заметны издалека как ярко-белые пятна из-за скапливающихся на них куч гуано. Цвет бросается в глаза еще до того, как простым глазом или в бинокль разглядишь птиц.

[8] Из всех обитателей скал бакланы – самые неряшливые, вокруг их гнезд скапливаются огромные кучи гуано. Заселенные ими скалы уже издалека бросаются в глаза, потому что они не просто покрыты белыми пятнами (как это делают другие виды птиц), а вся поверхность имеет сплошной белый цвет.

[9] Трехпалые чайки имели почти все взрослых птенцов

[10] Голоса обитателей северных скал неблагозвучны. Насколько их своеобразные и изящные формы восхищают и приковывают к себе глаз, настолько же хриплы и немелодичны их крики. Однако это замечательно подходит к звукам моря и шторма, с которыми они соединяются, удивительно гармонично дополняя дикий, мрачно-величественный ландшафт. Среди всех птиц особенно пронзительными воплями отличаются бакланы и моевки, и только мягкое пение пуночек и песенки коньков дают отдых избалованным в более южных широтах ушам.