|

|

Вячеслав Опарин. Величане // «Север» №2, 1974. Стр. 87-100. Иллюстрации и комментарии: Александра Горяшко

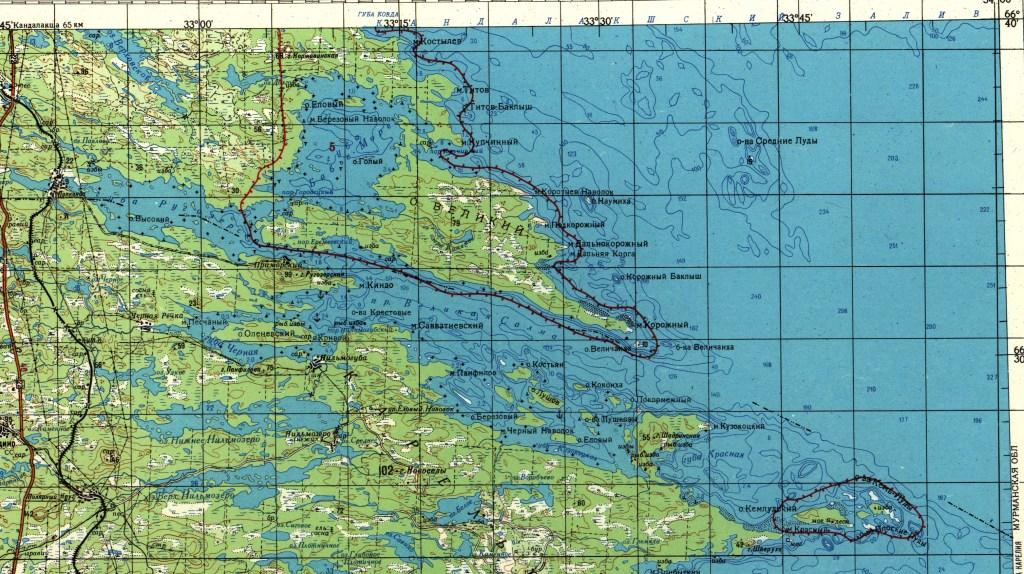

Величане, величане... Это слово я впервые услышал от Николаевны. И, признаться, не понял, что оно означает. Николаевна охотно пояснила... К маленькой железнодорожной станции Пояконда вплотную подходит морской залив, называемый Ругозерской губой. Северную границу ее завершает остров Великий. А южная простирается дальше, по направлению к открытому морю. Это берег Великой Салмы — пролива между островом Великим и материком. Затем берег обрывается острием Киндо-мыса. За Киндо-мысом в берег врезаются две небольшие губы, в устьях которых находятся поморские деревни Черная Река и Нильмогуба. За Нильмогубой — Белые острова, мыс Кузокоцкий.

Остров Великий и окрестности. Увеличить>>

В этих местах находятся две биологические станции, а также постоянно действующая экспедиция московских микробиологов. Здесь живут люди, которых не пугает суровое дыхание Севера. Вот этих-то людей, которые живут в окрестностях острова Великого и нередко бывают в гостях у Николаевны, и зовут «величинами». — Поздорову живешь, величанин,— так приветствовала и меня бабка Николаевна, когда я заявлялся к ней на постой.

Моторка прыгала на волнах. Нас было трое: я, лесник с острова Великого Иван Сусарихин и Марья Дмитриевна Кисанто — островной пожарный сторож. Я ехал в гости к старому жемчуголову Василию Николаевичу Келеваеву, а Иван да Марья собирались поехать дальше, в Чупу.

Сивер шумел, и большая волна гуляла в заливе, называемом Бабье море. Мы с Иваном сидели на носу лодки, а Марья, знавшая здесь каждую отмель и каждую коргу,— за рулем. Брезентовый капюшон облегал ее голову. Светлые глаза, обычно кроткие или добродушно-насмешливые, смотрели сейчас сурово и цепко. Лодку вскидывало, холодная вода хлестала нам в спины, а ей в лицо. Мы нервничали, когда лодка плясала в бурунах среди черных зубьев корги у Киндо-мыса, а Марья Дмитриевна была спокойна и, я бы сказал, величава.

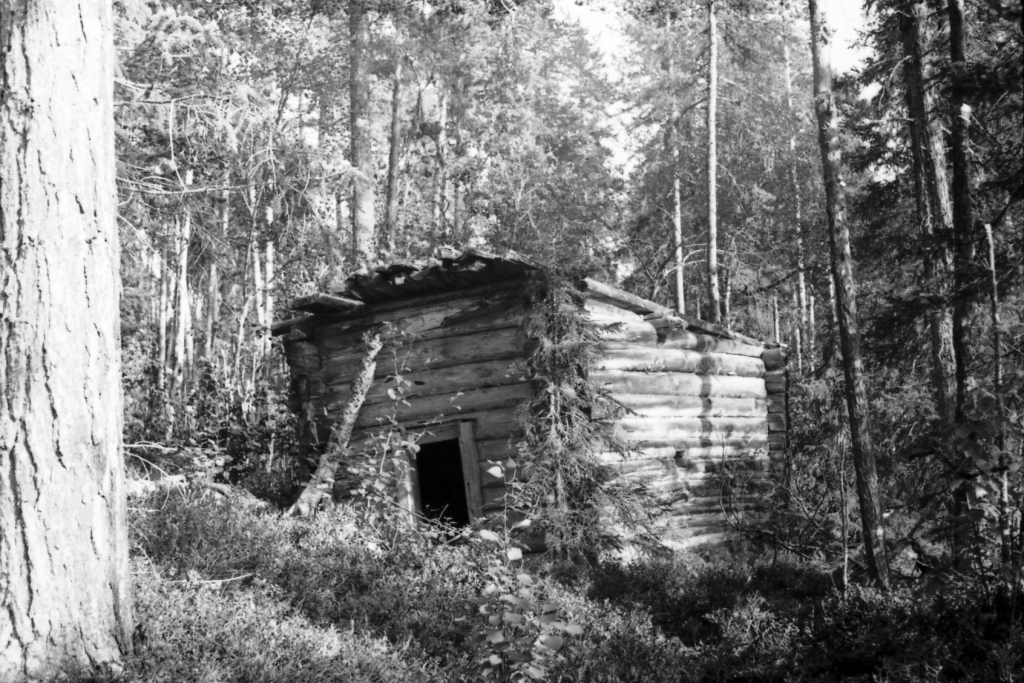

Кордон Лобаниха, 1970-е гг. Фото: Артур Пудов.

Знакомство наше состоялось так. Я приехал на кордон Лобаниху, и с заповедницкого катера полетели на песок мешки. Гляжу — выходит навстречу маленькая пожилая женщина со светлой улыбкой, говорит «терве» и вдруг... легко вскидывает на плечо тяжеленный мешок. Тащит в кордон. Несмотря на отчаянные протесты, помогла перетащить работникам заповедника все мешки. Ночь подошла. Я пошел запирать дверь. На ней — ни крючка, ни задвижки. Я удивился, а Марья Дмитриевна смеется: «Зачем на острове запираться?..» Следующую ночь коротал один. Бросил на пол спальный мешок, растянулся. Стемнело. Глухо волна под окном поплескивает, мерещатся шорохи, шаги. Надо бы дверь запереть. Укоряю себя: «Стыдись, старушка жила с одним ножичком, дверь не запирала». Уснул. Внезапно кто-то дернул меня за волосы. Вскрикнув от страха, я сел на полу. «Кто тут?» Чиркнул спичкой. Никого. Зажег лампу. Прошел на кухню. И здесь никого. Померещилось? Нет, за волосы дернули больно, еще чувствовалось. Решил спать при свете. Положил рядом ружье, нож — под рукой. Проснулся в холодном поту — опять дернули за волосы. Больше я не спал. Смешно вспоминать, но я едва не удрал с острова. Свечерело. Я — в моторку и в Пояконду, к благодетельнице лесников бабушке Николаевне.

Мария Николаевна Степанова, 1968 г.

К ней как раз приехала с Городецкого кордона Марья Дмитриевна. — Смела ты, Марья,— говорила Николаевна.— Мне вот столь золота отсыпь — на остров не поеду. Глухомань, росомахи, медведи... А осень-то. А распута-то. Сказывай, куда свой страх девала? Марья Дмитриевна кротко рассмеялась. — Могу и рассказать. У человека страх, что тень. Только невидим он. Но раз в году эту тень увидишь. Лунной ночью, ровно в двенадцать, когда впервые замерзнет роса. Тогда у человека появляются две тени. Одна из них — страх. — И что же с ним делать? — заинтересованно спросила Николаевна. — Надо выйти на обрыв за Лобанихой и встать спиной к ущелью так, чтобы тени упали туда. Свалится в ущелье и страх. — Весь? — Чем ближе к обрыву, тем короче страх останется. — А не упадешь туда? — Если страх человека за собой утянет, значит, он такой тяжелый, что хозяин его уже никуда не годен...

А за окном луна вздымается. Серебрится мокрая от дождя трава. Попил я чаю — и назад, на кордон. В тазу лежала навага. Я решил залить ее морской водой. В левой руке ведро, в правой — заряженное ружье, вышел к губе. Возвращаюсь. А за спиной мягко так — шлеп! Оглядываюсь — рысь с сосны спрыгнула, метрах в тридцати. Блеснула зелеными глазами, мелькнула, словно призрак, и пропала. Я взвел курок.

Рысь на биостанции МГУ, на материке напротив Великого, 2021 г. Фото: Александр Семенов (старший).

Из старого гвоздя я сделал крючок и заперся. Но едва уснул — меня опять дернули за волосы... Две ночи я не спал. Глаза провалились, на себя не похож. А за окном полнолуние, роса на белом ягеле сверкает, словно сияющее диво. Похолодало. Думаю: наверное, пришла та самая заветная ночь, когда человек видит свой страх. И начал я уже всерьез подумывать — не забраться ли мне на эту скалистую щельгу? Но тут зашел я в кладовку, включил фонарик и... Я, кажется, понял, кто меня дергал за волосы. Сразу на душе полегчало. Пришел в кордон, влез в спальный мешок. Задремал. Слышу — на груди кто-то возится и за волосы теребит. Мыши-полевки! Вот кто меня страхом донимал. С той поры стыдно было трусить.

Непроста работа лесника на заповедном острове. Она требует от человека не совсем обычных качеств. И Марья Дмитриевна ими обладала. Как-то Иван сказал: — Без Марьи я бы на острове давно пропал. Она все умеет: бьет тюленя пулей, нож бросает в цель, ставит парус. На веслах вокруг всего острова, обойдет. И с лодочным мотором совладает. А какой верный товарищ! Однажды в кромешной темени, среди камней и отмелей, среди бурных струн порога провела она мою моторку. Воистину не ведала страха Марья Дмитриевна. Как-то на берегу губы Лобанихи с камня удила она навагу. Вышел медведь. Встал за ее спиной на задние лапы, через плечо заглядывает — интересно. Заповедницкие работники вышли из кордона — обомлели. А Марья Дмитриевна оглянулась, спокойно сказала медведю «терве» и продолжала удить. Медведь посмотрел еще немного и ушел. Вот весна выгонит льды из Ругозерской губы и Бабьего моря. Заплещут белыми крыльями чайки, закричат гагуны и гагары. И снова позовет к себе остров Великий Марью Дмитриевну, скромного пожарного сторожа. Она не может жить без Великого. И неудивительно. Кто жил там, того на всю жизнь приворожила душа этого острова — раздольная, дикая, властная. Низкий поклон тебе, Марья Дмитриевна Кисанто, удивительная женщина, не ведающая страха. Я так думаю, что не волшебным образом избавилась ты от него, а просто знаешь и любишь свою родную карельскую землю, иссеченную салмами, губами и озерами. И я научился этому знанию и этой любви. И тоже избавился от страха перед ночью и лесом. Низкий поклон тебе, Марья Моревна!

От северной оконечности острова Великого, где находится Купчининский кордон, не так-то просто добраться до Керети. Медленно плывут мимо берега, притуманенные мелким дождем. И мне вспоминается, как я попал на остров Великий.

Териберка. Старинное поморское село. Здесь кладбище небольших кораблей. В дырявых шняках, мотоботах и сейнерах гуляет ветер. Меня приютил Воробьев. В уютной избе хлопочет его бабушка, несет на стол пироги с палтусом, треской, брусникой. У Николая лицо пасмурное: шутка сказать — болезнь. А у самого первый разряд по плаванию, второй — по водному поло. На Спартакиаде народов страны он был в команде ватерполистов России. — Сходи в байну,— велит бабушка.— Попарь спину-то. Авось полегчает. Мы с Николаем идем в баню, а потом слушаем бабушкины бывальщины. Она всю жизнь ходила в море, ловила треску ярусом. И я впервые узнаю, как ловить рыбу с помощью лопаты. Крючки с наживкой привязывают к камню и оставляют, пока не отхлынет отливная вода. Камбалу, зацепившуюся на крючки, заносит мокрым песком. В отлив поморы лопатами откапывают ее. Узнаю и многое другое. Утром Николай уходит к знакомым. А бабушка Степанида Михайловна подступает ко мне с просьбой: — Коля говорит, ты в разные места ездишь. — Такая у меня работа, бабушка. — А что, не съездишь ли на остров Великий? Есть на нем Святое озеро. Сколь земля стоит, жили возле него отшельники. И со всех поморских берегов — Мурманского, Терского, Канского, Карельского — приезжали к ним поморы помолиться. Помолятся, золотое кольцо в воду бросят — и даст им бог здоровье и спасение на водах. Пока Коля спал, я ему кольцо на пальце подменила. Возьми, брось его в Святое озеро. И выйдет так, что половину удачи от этого получит хозяин кольца, а половину — тот, кто бросит. Охудела у него спинушка, нать бы парню здоровье вымолить. Да посмеивается он, когда я про Святое озеро говорю. А еще вот что. В этом Святом озере спокон веку освежали жемчуг. Жемчужина ведь живет-живет да потускнеет. В особенности, если ее при себе не носят. Жемчужина — штука, интересная. Она в телесном тепле нуждается, в близости человеческой. Так вот, еще с Ивана Грозного опускали в Святое озеро с молитвой жемчуг, и он молодел, очищался, снова блеск и красоту имел. Нешто не волшебство?

Рассказы бабушки произвели на меня большое впечатление. Я представил себе дикий остров, заросший первобытными лесами где-то посреди сурового северного моря. И там таинственное озеро с волшебной водой, возвращающей первозданный блеск голубым, розовым и белым жемчужинам. Позднее директор биостанции Николай Андреевич Перцов объяснил мне, что вода в Святом озере имеет слабую кислотность. Она обладает поэтому свойствами излечивать некоторые кожные заболевания, а также растворяет поверхностную пленку на старом жемчуге. Вот почему озеро Святое пользовалось в старину такой славой.

А бабушка все разжигала мое любопытство. — На берегу Святого озера жил отшельник. До сих пор стоит его хижина. Окон нет, только дверь. Там иконы, кованые подсвечники и большой дубовый гроб, в котором спал отшельник. — Выдумки, наверное, это,— недоверчиво сказал я. — А ты побывай на Великом-то — увидишь. Я ведь родом-то не териберска, а керетска. Тут, в Териберке, керетски купцы Савин да Чумичев фактории держали, так тут и работали керетски люди. Работали да и осели. Я, вишь, за териберска помора взамуж вышла. — А вы не знаете, бабушка, нынче где-нибудь добывают жемчуг? — А зачем его добывать, коли в нем цены не стало? Раньше-то добывали. В Умбе живет большая семья жемчуголовов Заборщиковых. В Керети — знаменитый жемчуголов Келеваев. — А что, Кереть далеко от острова Великого? — На моторке, однако, доберешься. Остров Великий в таком месте находится, что возле него много ручьев и речек в море впадают, в которых в старину жемчуг добывали. Тут и Нива, и Ковда, и Жемчужная, и Черная. А наиглавнейшая жемчужная река — Кереть. Самый крупный и красивый жемчуг в этой реке добывали. — А сейчас там водится жемчуг? — А куда ж он подевался? Конечно, водится. Только никто им нынче не интересуется. Еще я услышал от бабушки, что когда-то поморки считали зазорным носить серебряные, а не золотые украшения. Недалеко от Поморья раскольники добывали золото, даже чеканили свою монету. Должно быть, немало золотых колец лежит на дне Святого озера. Сколько связано с ними трагических судеб, несбывшихся желаний, неутоленных страстей...

[…]

Остров Великий находится в 80 километрах от Кандалакши. Заповедник был создан в 1939 году.

Площадь его составляет 20000 га моря и включает в себя 53 острова. Заповедник в основном находится под 67 градусом северной широты. Остров Великий — самый крупный остров Кандалакшского заповедника. По его южному ребру проходит Полярный круг. Не зря его назвали Великим: в длину он около 25 километров, в ширину — около семи. Топкие болота, нагромождение обрывистых скал, изрезанных ложбинами-ущельями, делают его труднопроходимым. Даже на ровном месте нога вязнет в цепких зарослях багульника и карликовой березки. Северо-восточная часть острова обращена к открытому морю. До чего же суров и неприютен этот берег! Высоко поднимаются гранитные и гнейсовые обрывы. И на них одиноко трепещут кривые, с худенькими кронами сосны. Подальше от берега — избитое морскими ветрами суховершинное сосновое редколесье. Это авангард леса, принимающий первый удар штормов, налетающих осенью. Кривым, убогим сосенкам приходится худо. Но их редкий строй задерживает ветер, и следующие за ними величавые боры и мрачные ельники уже не страдают, а лишь благодушно и ровно шумят.

...Мы обогнули островок Величаиху, и в этот момент проглянуло солнце. Ветер стал стихать. Живописны берега Великого и отдаленных Белых островов в такую погоду! Я оглянулся и увидел Лобаниху. Далеко видны ее белеющие скалы. На северо-восточных берегах губы они громоздятся отвесными стенами. И на них лепится редкий бор-беломошник.

Скалы Лобанихи, 2022 г. Фото: Александра Горяшко.

Несколько ручьев впадает в эту губу. Здесь кормится разная рыба — треска, навага, корюшка, сельдь-беломорка, камбала. Осенью заходит кумжа и семга. Степанида Михайловна охотно рассказывала мне: — В старину в губе Лобаниха лучшая была семужья тоня. Я еще в девках была, отец мой арендовал иной раз эту тоню. Поставим кильнот, ждем, пока семга заиграет. Иной раз такая рыбина попадет — не подступишься. Тогда отец берет кротило — большой деревянный молоток — и старается семгу оглушить. Целая между ними война происходит. И сейчас еще в глубине губы можно видеть остатки сооружений для ловли семги. Рядом с ними старый-престарый причал. От него в глубь острова идет тропа. В старину протоптали ее многие поколения поморов. Зачем они приезжали сюда? Давайте пройдем по этой тропе. По скалам, по торфяникам выведет она к ручью, впадающему в обширную Белую губу. Гигантские темные ели толпятся возле ручья. То тут, то там вспархивает рябчик. Непуганые, они подпускают к себе на несколько шагов. С любопытством смотрит хохлатый лесной петушок на пришельца. Под кронами елей мрачно и влажно. Пахнет осокой и таволгой. На берегах ручья буйно, в пояс, растет трава. Только ступишь на бревнышко через ручей — испуганно метнутся гибкие стремительные тени форелей. Влажный дерн весь истоптан острыми копытами лосей. Ими всюду объедены молодые осинки. Тропа идет вверх по ручью. То и дело слышатся предостерегающие, крики тетеревов-сторожей: «Куд! Куд!» Иногда с грохотом взлетает из зарослей глухарь. Встретился выводок тетерки. Припадая к земле, она мечется по полянке, уводя незваного гостя от птенцов. Где они? Попробуй, найди. Зато рябчиха доверчива. Взлетел выводок и разместился на березе шагах в двадцати. Мамаша беспокойно свиристит, но не улетает. С десяток птенцов, величиной с воробья, расселись по веткам. Всюду, куда ни шагни, — следы сохатых. Здесь живет несколько десятков лосей. Им тут нравится — никто не тревожит. Даже медведи на Великом не трогают лосей. Порой можно видеть, как лось переплывает салму, держа курс на остров. Возле Купчининского кордона при малой воде сохатые переходят порог вброд. Тропа выводит к озеру — Малому Кумяжьему, или Святому. На берегу озера притулилась крохотная часовенка без единого окошечка. Она служила когда-то жилищем «святого» отшельника. К этой часовенке и была протоптана тропа.

Остатки скита на Святом озере, остров Великий, август 1961 г. Фото: Янис Виксне Больше о ските на Великом тут>>

В часовенке — как в склепе. Темно, сыро, зябко. На земляном полу раскрытый гроб, на стенах — черный иконостас, подсвечники, кадило. Живой облик старины. Сколько вздохов, сколько молений о рыбацкой удаче слышали эти стены! Постоишь немного в тишине — и делается не по себе. Кажется, до сих пор шелестит в темных углах этот горький молитвенный шепот...

На острове Великом два крупных озера — Большое Кумяжье и Малое, о котором я упоминал. Площадь их — 30 и 10 гектаров, глубина достигает двадцати метров. В Малом Кумяжьем плещется радужная форель. Однажды в конце июля, я пришел сюда ночью. Было довольно светло, но сумрачно. Облачко тумана поднималось от холодной воды. Вдруг послышался сильный плеск. Крупная форель, вырвавшись из воды, взметнулась в воздух, схватила муху и снова плюхнулась в воду. Потом вторая, третья. Это было редкостное зрелище. То там, то тут на добрых два метра взвивались в воздух гибкие тела рыб. Есть на острове Великом еще одно озеро — Тростниковое. Каких только уток здесь не увидишь — кряковые, свиязи, шилохвосты, турпаны, чернети. Иногда, шлепая лапами по воде, взлетит белоснежный лебедь-кликун. Кипит жизнь и на многочисленных болотах. Звонко раздаются в воздухе встревоженные голоса кулика-травника и куличка-перевозчика, вспархивают луговой конек, желтая трясогузка, луговой чекан. Спускаясь по тропинке к Белой губе, нередко можно встретить орлана-белохвоста. Он сидит на одинокой березе и нехотя поднимается в воздух при виде человека.

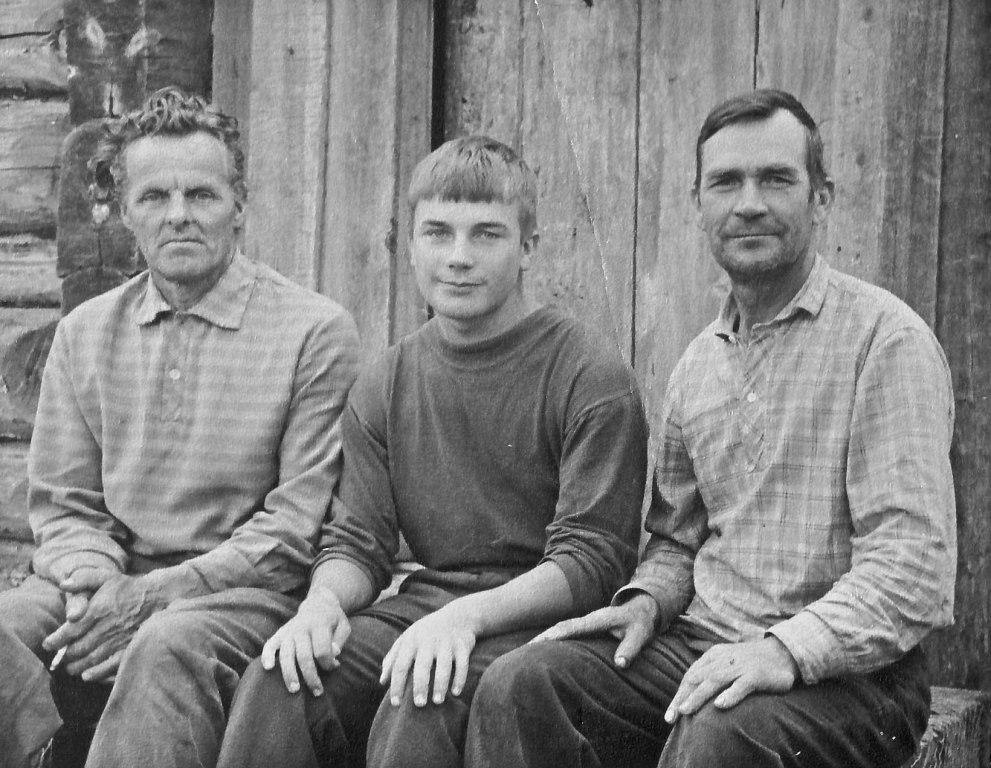

— Ты, я смотрю, человек любопытствующий,— сказал мне работник фактории Илья Андреевич Нифакин. — В «Лапутию» не хошь ли сходить? Она рядышком. — Что же это за «Лапутия»? — удивился я. — Научная экспедиция. Биологи-москвичи. Они тут постоянно, каждое лето живут.

Слева направо: Илья Андреевич Нифакин, Коля Лангуев, Иван Антипович Лангуев. Подволочье, конец 1960-х – начало 1970-х гг. Архив семьи Нифакиных.

Мыс Кузокоцкий находится напротив острова Великого в каких-нибудь шестнадцати километрах. И я пошел по тропинке. Уютная губа. Белесые скалы. Сплошная зеленая стена сосен и берез. И вдруг — маленький причал. За ним — светлая полянка, на которой стоит симпатичный домик, выкрашенный в светло-зеленый цвет, на фронтоне чердака — составленное из березовых плашек слово «Лапутия». Грудка белых камней под окнами. Перевернутая кверху килем лодка. И за ней — огромный спящий ворон.

Лапутия, 1970-е гг. Фото: Д. Лапшин

Я замер, очарованный. Дремотная, неземная тишина лежала вокруг, и все- это казалось сказочно декоративным, оцепеневшим навеки. Я взял белый камушек из грудки камней. И сразу ворон хрипло каркнул, открылось окошечко чердака и выставилась чья-то внушительная черная борода. Обладателем бороды оказался молодой ученый-биолог Виктор Максимов. Но сразу поговорить с ним не удалось. Ручной ворон Кузя подлетел к умывальнику и стал греметь крышкой и орать, требуя, чтобы его немедленно накормили. Виктор почесал ему клюв и зоб, и хищный Кузя, распустив крылья, заворковал голубем. Накормив его хлебом и мидиями, Виктор пригласил меня в дом. Своеобразный дикий уют лесной хижины. Книжные полки. Книги на русском, английском, немецком языках. Пишущие машинки. Арифмометр. На почетном месте — большой портрет Джонатана Свифта. Виктор представил мне кота Васю. Оказалось, что сей кот — кинозвезда. Снимался для широкого экрана. Работники биологической экспедиции, обитающие в «Лапутии», незадолго до моего прихода отправились удить треску к острову Коккоихе. Но вскоре подошел мотобот, и в домик ворвался вулканом заразительного смеха, шуток начальник экспедиции Вадим Федоров. С ним его друг — океанолог, поэт и менестрель Александр Городницкий.

Слева направо: В.Д. Фёдоров, А.М. Городницкий, В.М. Хромов, дипломник Городницкого Валера, В.Н. Максимов. Лапутия, 1969 г. Архив О.В. Максимовой.

Вадим пригласил нас в свой крохотный рабочий кабинет и, воссев на подобии трона из огромного чурбака, рассказал гостям о своих товарищах, о работе и просто о житье-бытье. Итак, «Лапутия» - вовсе не страна. Тем более не таинственная. Что же это- такое? Это экспедиция кафедры гидробиологии биолого-почвенного факультета МГУ. Начальник экспедиции — Вадим Дмитриевич Федоров. Он заведующий лабораторией микробиологии МГУ. Это талантливый, глубоко и современно мыслящий ученый. Он автор многих научных публикаций. Кроме того, еще поэт и писатель, автор книг «Летящие к северу» и «Путешествие вверх». Огромная стенгазета «Лапутянский вестник», состоящая из шуток в прозе и стихах,— его работа. Вадим Федоров весел и прост в обращении, прямо-таки генератор, излучающий атмосферу товарищества, доверия, спаянности. Незнакомому человеку он может показаться слишком простым. Приезжая на биостанцию МГУ, Вадим сходит с мотобота в стареньких домашних шлепанцах, эпатируя морских волков и биологических зубров, приезжающих сюда в противоэнцефалитных костюмах и с тесаками, которым позавидовал бы Тартарен из Тараскона. Но веселый нрав и доброжелательность не помешали Вадиму поддерживать в экспедиции строжайшую дисциплину. Обширный план опытов составляется на полгода — на весь полевой сезон, и не было случая, чтобы хоть один опыт был не выполнен или поставлен небрежно. Письменное оформление опытов безупречно и напоминает по четкости военные сводки. Виктор Максимов — заместитель начальника экспедиции, кандидат наук, ее «математический рыцарь». Особенно он силен в статистической математике. Он и Вадим, «чистый» биолог по преимуществу, великолепно дополняют друг друга. Сдержанный, но ничуть не чопорный, Виктор пользуется большим авторитетом у «лапутян». Второй заместитель Вадима — Константин Кокин. Он тоже ученый, кандидат наук. Но, когда Вадим завершал докторскую диссертацию, Костя скромно и благородно принял на себя все хозяйственные обязанности начальника экспедиции, освободив таким образом его для плодотворной, сугубо научной работы. «Лапутия»... Половодье. Студеные ручьи бурно окатываются с варакк в залив. Костя Кокин, старший механик факультета Леша Титов и Алексей Иванович Субботин, капитан катера «Научный», идут пешком от Пояконды до биостанции. У Кости одна забота — как можно скорее подготовить все необходимое для приезда экспедиции. Ничего что на ногах только кеды. Его спутники после каждого ручья, чертыхаясь, выливают воду из сапог, а он только посмеивается. Правда, спиртом растирается вместе со всеми. «Лапутия»... Штормит. Захлестывает лодочный мотор двух биологов с Картеша, лодка полна воды. «Лапутяне» кидаются в моторку — навстречу штормовой волне — спасать. Спасли, рискуя собственными жизнями. После этого Вадим составил для спасенных акт по всем правилам канцелярского искусства о гибели казенного имущества. О мужестве в этом акте, конечно, ни слова. «Лапутяне» были на озере, довольно далеко от резиденции. И вдруг беда: одна из сотрудниц вывихнула ногу. И Вадим нес ее на себе до самого домика. «Лапутянский вестник» откликнулся на это событие такими строками: «Таня, повредив ногу, въехала на территорию Лапутии верхом на начальнике экспедиции: По сведениям, поступившим из осведомленных кругов, ногу и начальника удастся спасти». В этом тоже — «Лапутия». Верность товарищу здесь сочетается с шуткой, смелость со скромностью, дружеские чувства — с сознательной дисциплиной. Эта нравственная атмосфера задается самим начальником экспедиции. Молодые ученые — на переднем фронте биологической науки. Этот фронт — экология, еще недавно за науку не считавшаяся, бывшая лишь одной из биологических дисциплин. Экология, грубо говоря,— это воздействие среды на биологический объект и обратное воздействие на среду сообщества этих объектов. Ах, как недоставало нам в последнее время экологического мышления! Перекидываясь на макрофлору, экологическое невежество выражается в сплошной рубке леса, в подтасовке сводок лесопосева, в отравленных, обезрыбленных реках, в мертвых борах, где весь день иди — не встретишь ни рябчика, ни косача. «Юность — это возмездие». Слова великого норвежского драматурга я вполне соотнес бы со стилем жизни и труда молодых биологов. Да, юность — это возмездие косности, трусости, застою в науке, это современная методология, это смелое и в то же время строго проверенное логикой и высшей математикой мышление. В «трактате» Вадима есть гневные слова, адресованные фактособирателям-хлебоедам и тем, кто приспосабливает факты к псевдотеориям. А рядом — чеканное определение главной задачи биолога: это распознавание объекта и определение его места в системе природы. И — злободневная цепочка: экология — систематика — популяционная генетика. Но юность — это еще и песня. Сколько их звучит вечерами в этом зеленом лесном домике! Веселые, по-настоящему юные песни. В «Лапутии» меня познакомили с женой Вадима — художницей Таней Лоскутовой. Я рассматривал ее рисунки и думал о Севере. ...В детстве Таня Лоскутова хотела стать моряком. Занималась моделированием в кораблестроительном кружке. И очень много рисовала. Рисовала море, корабли. А еще любила рисовать детей, улицу, город. Было заветное желание — стать художницей и выполнить иллюстрации к книгам своего отца, писателя. Мечта, которой Таня с детства жила, сбылась. Закончив художественное училище, Т. Лоскутова работала художественным редактором в издательстве «Знание». Занялась книжной графикой. Выполнила иллюстрации к книгам своего отца — «Рассказ о говорящей собаке», «Немного в сторону». Иллюстрировала сборник стихов Д. Хайкиной. С особым удовольствием работала над книгами Ф. Вигдоровой, творчество которой очень любит. Но найти себя, сказать свое, оригинальное слово в искусстве — это очень не просто... Мучила неудовлетворенность. И вот — Север. Белое море. Нильмогуба, Подволочье. Невесомое прикосновение белой ночи к цветущему вереску. И острова — суровые и нежные, застывшие, словно мелодия, остановленная в полете. Вблизи они величавы и торжественны. Густо толпятся на них высокие сосны. А вдали острова — сини и легки. И теплый воздух, преломляя лучи света, создает иллюзию, будто они парят над, водой. Все здесь было невероятно, необычно и прекрасно. И Таня рисовала с упоением. Художница создает цикл графических работ «Мое Беломорье», выполненных и в цвете, и в черно-белых тонах. Меняется и манера письма. Стали более уверенными, выразительными линии. В почерке художницы появилась стремительность зрелости. Яркие иллюстрации сделала Таня к книге Вадима Федорова «Путешествие вверх». Это увлекательный рассказ о приключениях Долопихтиса — глубоководной рыбы-удильщика со светящимися зубами. На акварелях Тани сверкают и переливаются всеми оттенками удивительные краски подводного мира. Выдающийся американский художник Рокуэлл Кент, будучи в гостях у художников-москвичей, увидел эти иллюстрации и захотел купить их. Ему объяснили, что работы не продаются. Но Таня сказала, что она может подарить ему две акварели, которые он выберет сам. На первой, которую выбрал Р. Кент, был изображен в ночной темени глубин причудливо светящийся Долопихтис с ярким фонариком, окруженный звездно мерцающей стаей копьеголовых рачков. На второй — дельфин, показывающий Долопихтису закат солнца. Эта акварель выполнена в нежных, притушенных тонах — синих, лиловых, зеленых, желтых. Под рисунком надпись, взятая из книги: «Каждый раз, когда я вижу, как уходит солнце,— тихо произнес дельфин,— мне кажется, что оно уходит навсегда. Но оно всегда возвращается». Таня иллюстрировала и другую книгу В. Федорова—«Летящие к Северу» — о гагах. Обе эти книги, написанные просто, светло, поэтично, пользуются успехом у читателей.

...И снова Нильмогуба, Киндо-мыс, Белые острова. Север влечет к себе художников. Они помогают нам увидеть красоту другими, помолодевшими и удивленными глазами. Мимо судна проплывали лесистые берега залива. Справа остался рудник имени Чкалова и остров Олений, на котором в старину добывали голубой и розовый шпат, а также амазонит. Показались могучие утесы мыса Картеш. За них цеплялись низкие серые тучи.

Картеш, биологическая станция Зоологического института РАН. Фото: Борис Вахмистров.

Где-то там, впереди, за окнами и туманной сеткой дождя,— остров Великий — мой остров. Суровый и неуютный, опасный и дикий, он стал мне дорог. Там сейчас мой дом — маленький кордон на скале под кронами больших мохнатых сосен. В нактоузе за толстой линзой дрожит картушка компаса. На север показывает стрелка. По стеклам рубки стекает дождь. Судно покачивает. «Кереть» идет в Нильмогубу — деревню, расположенную на материке как раз напротив моего кордона. — Заедешь к нам, чайку попьешь,— говорит завхоз нильмогубского колхоза Василий Иванович Иванов.— А потом подбросим тебя на остров на доре.

К лесникам-островитянам поморы относятся заботливо. Понимают, как сурова, а иногда и опасна их жизнь. Директор биостанции МГУ Перцов держит на Крестовском наволоке легкую лодку специально для лесников. Если что случится на острове или лодку затопит штормом — выйдет лесник на берег, выстрелит из ружья в воздух — перевезут его на биостанцию.

Кемь-луды, остров Большой Асафий

«Кереть» идет мимо Кемь-луд. Низкие гранитные берега этих островов усеяны лесом-аварийкой, принесенным последними штормами. Здесь много птиц. Красноносые черно-белые кулики-сороки с громкими криками начинают метаться рядом с судном. Широкими кругами летают чайки, снявшиеся с мест. Большими стаями поднимаются в воздух полярные крачки. Беспокойно перелетают с места на место чистики. Кемь-луды лежат в 18 километрах к юго-востоку от острова Великого. Они включают в себя 9 островов и 15 луд. На самом большом острове — типичная карельская тайга. В древостое — сосны, изредка ели и березы. Подлесок — рябина, ива, можжевельник. Берега опоясаны березняками. По борам ходят лоси, вплавь с материка перебирается медведь. Литораль здесь большая, много мелководий. Они богаты беспозвоночными. Рыбы и, главным образом, птицы находят здесь себе достаточно пропитания. На Кемь-лудах много крачек, около тысячи пар. Черные, с белой полоской на крыльях и ярко-красными лапами чистики гнездятся в скалах. Луды, мелкие безлесные островки архипелага, также богаты жизнью. Их предпочитают серебристые чайки для гнездовья. Луды покрыты ковром из вороники и мхом с редкими кустиками можжевельника. Крачки, чайки, камне- шарки, кулики-сороки, луговые коньки, крохали — вот «население» луд. Архипелаг Кемь-луды входит в состав Кандалакшского заповедника. Это самые «птичьи» острова Кандалухи. Сюда прилетают на линьку гаги и гуси- гуменники.

«Кереть» встает на якорь метрах в сотне от причалов Нильмогубы. У скользких, почерневших бревен причала, обнаженных отливом, покачиваются: моторные и весельные лодки. В стороне стоят два мотобота.

Нильмогуба 1970-е гг. Фото: Елена Георгиева

Деревня Нильмогуба относительно молода. Ее основал в 1913 году Иван: Филатович Иванов, выходец из деревни Нильмозеро. Эта деревня стояла на берегу большого озера, богатого рыбой. Там были хорошие покосы. Коровы давали много жирного молока. Но людей потянуло к морю. И вот в устье речки Нильмы, в удобной бухточке, недосягаемой для штормовой волны, выросла новая деревня. На кладбище на одном из крестов можно прочесть такие строки: «Здесь похоронен основоположник деревни Нильмогуба Иванов Иван Филатович. Родился в 1881 году, умер в 1953». Василий Иванович — сын Ивана Филатовича. Брат завхоза, Федор Иванович, работает в Чупе мастером фукусного цеха рыбозавода. К борту судна подходит моторная лодка. В ней — председатель колхоза Федор Антипович Лангуев. Я расспрашиваю его о колхозе, о людях Нильмогубы. Рыболовецкий колхоз организовался в 1933 году. Дело было новое, иные сомневались, выйдет ли толк. К тому же там летом селедка к берегам не подходила. И тогда колхозники приняли смелое решение — провести часть путины на Мурмане. Под парусами и на веслах колхозные суденышки обогнули Кольский полуостров и начали рыбачить в теплых водах Гольфстрима. Уловы были необычайно богаты. Рыбаки вернулись с большим грузом сельди и трески. Это сразу повысило авторитет колхоза. Сейчас возможности колхоза возрастают. Несколько лет тому назад годовой план был в два раза меньше. Колхоз обычно перевыполняет его. Имеется три мотобота. Структурная единица колхоза — звено, в котором два-три человека. Традицией стали семейные звенья — рыбак с женой, с сыном или дочерью. Колхоз добывает сельдь-беломорку, треску, навагу. Все большее значение в экономике занимает добыча водорослей. Бьют колхозники и морского зверя — тюленей, белух. Хорошо трудятся на «морской пашне» звенья Макара Васильевича Павлова, Евсея Филипповича Лангуева и другие. Мне нравятся люди. Нильмогубы — сдержанные, сильные, с обветренными лицами.

[опущен фрагмент о добыче ламинарии]

...Бабье море. Уютный залив между Великим островом и «матерой землей». Вместе с лесотехником мы вышли на моторной лодке. То тут, то там снимались с воды стаи темно-серых горбоносых гаг, или «гавок», как зовут их поморы. Стремительно поднимались на крыло черно-белые гагуны. Стоял теплый сентябрь. Гаги усиленно кормились перед осенним отлетом. Я впервые видел столько птиц. Несметное богатство резало воздух своими свистящими крыльями, ныряло в прозрачную морскую воду, дробило крепкими клювами сиренево-черные раковины мидий. Я знал, что никакая синтетика не заменит гагачий пух. Он необходим для костюмов летчиков-высотников и полярников. Он необходим в медицине. Как ни питательны яйца гаги, как ни вкусно ее мясо, главная ценность этой удивительной птицы — пух. Если убить гагу и ощипать — вы не получите знаменитого гагачьего пуха. Только из гнезда можно добыть его. Гага выщипывает для него пух с нижней части тела. А если спугнуть ее с гнезда и взять пух, то она выдирает его со своей груди. И второе гнездо гаги — ее материнский подвиг, потому что после этого она сидит с голой и окровавленной грудью. Когда гага уходит с гнезда, чтобы покормиться, она прикрывает яйца пухом. И он, словно инкубатор, хранит ее живое тепло, так необходимое для развития жизни в яйце.

В конце июня появляются темно-коричневые пуховички-гагачата. Сутки они греются и обсыхают в гнезде. Затем мать ведет их к морю. И только после этого начинается сбор гагачьего пуха. Нельзя терять ни дня: в пустом гнезде пух портится от дождя. В это время такие заповедницкие острова преображаются. Звенят голоса ребят, прочесывающих места, где гнездятся гаги...

— Гавка среди утей — царевна,— так рассказывала мне поморская бабка Николаевна.— Нигде так не трудился бог, как над сотворением птичьего царства. Уж больно много их, да все разные. Притомился, бедный. Думает: надо бы помощника. Глянул сверху-то да и усмотрел в корабельной слободе мастера. А тот охоч был разные штуки на бушпритах вырезать да разные солнца с ликами на парусах из бычьих кож малевать. Вот бог и говорит: не быть тебе лодошным мастером, а быть тебе птичьим мастером. Изволь мне разных птиц насочинять, да чтоб одна пестрее другой была. Ну, птичий мастер рад стараться, говорит ему свои придумки, а бог лепит, будто гончар свистульки. Доволен очень — облегчение вышло. Ну, вроде кончили дело. Все леса, реки, болота, луга заселили птичьим племенем — нет числа. «Сказывай,— говорит бог,— сколько те заплатить за труд». А птичий мастер в волосатом загривке поскреб и бает: «Одну птицу мы забыли слепить, батюшко-бог». Тот уши навострил: «Не может быть. Мы все, что можно только придумать, сделали».— «Нать бы,— говорит помор,— такую птицу сделать, чтоб мяса в ней было много».— «А крохаль зачем?» — бает бог.— «Да крохаль по весне и по лету шибко рыбой воняет». — «Н-да,— говорит бог, — ентово мы не учли». —«И чтоб яйца несла крупные. Чтоб три штуки съел — и весь день сыт».— «Дак ведь дикой гусь порато хороши яички несет».— «Хороши, крупны, да мало. Пущай пять-шесть штук зараз кладет. А ише, чтоб пух был предивный — чтоб не свалялся в подушках да в перинах и чтоб можно было из него прясть и вязать носки, вареги да рубахи. Чтоб никакой мороз сей пух не пробивал и чтоб весу в ем не было. А ише, чтоб доверчива была, к человеку, чтоб поселил в птичнике — разом ручная делалась».— «А зачем же мы домашних утей лепили?» — возражает бог.— «Домашних-те нать кормить, а такая — чтоб сама себя кормила». Ну, бог уже в загривке пятерней возит, а птичий мастер все свою линию гнет. «Пущай гавкают по-собачьи, чтоб лиса пугалась. И назовем их — гавкуны». Бог вовсю кряхтит, уже терпение теряет. Тут уж птичий мастер поспешил закончить: «И чтобы гавка имела такое перо, чтобы в нем вся красота поморского неба светилась и переливалась». «Нельзя,— говорит бог,— так ее всяк хищник замечать будет. Ей, бедной, нать серенькой, как тетерке, быть»,— «А на что же ты бог? Так и сделай, чтобы серенькая была и чтоб все разноцветье в ней сквозидо».— «Эх, загадал ты мне загадку. Выходит, что же — не птицу, а чудо нать сотворить?» — «А ты сотвори. Не для себя — для всего поморского люда стараюсь. Они, бедные, с морем маются, пропадают, тяжела их жисть. А птица будет им как бы подарок». Делать нечего — сотворил бог чудо — сотворил гагу...

Вот и осень пришла на остров Великий. В громадные стаи собирались гаги, и, когда мимо кордона, плеща крыльями и перекликаясь, проплывали тысячи сильных птиц, стоял такой шум, будто рядом грохотал водопад. Печально, гортанно и звонко кликали журавли, сзывая крылатых товарищей в дальнюю дорогу. По двое, по трое царственно проплывали они надо мной, и далеко над оцепенелыми лесами, в которых пылали кострами алые рябины, разносился звенящий и грустный клич журавлей. Тяжелые, черно-синие косачи стаями по пятьдесят—восемьдесят штук опускались на брусничные угодья, отягощенные сочными гроздьями. А когда я выносил на берег транзистор, выплывала дюжина тюленей-лахтаков и, держась на почтительном расстоянии, слушала музыку. Ночи стали темные и грозные. Вода, взбиваемая винтом моторной лодки, светилась холодным, голубовато-зеленым фосфорическим блеском. Выходя из лодки по мелководью на берег, я оставлял на песке голубые следы. Ночью огромная белая луна заливала скалистые обрывы неверным туманным светом и на скалах тоскливо лаяли и плакали лисы. Рано начались заморозки. Влажный мох по ночам одевался ломким серебристым инеем. Кто видел хоть раз осень на заповедных островах и лудах Поморья, тот на всю жизнь сохранит в памяти восхищение перед могучей и грозной красотой северной природы. А она была все-таки грозной... Зловещие корги, на которые так легко налететь на моторке, если ночью — хоть глаз коли. А жуткие в пору большой воды пороги! Когда во время прилива вода стремительным потоком вливается в залив через узкое горло — салму, кажется, что это гигант Випунен втягивает в себя воду и никак не может насытиться. Были случаи, когда и опытные поморы- лесники гибли в этих порогах. Сурова жизнь лесника-островитянина. Осень — пора штормов. Частенько приходится добираться до материка, юля на моторке среди белогривых волн. И, не дай бог, если зальет водой магнето... А леснику на кордоне сидеть некогда. Штормом выбрасывает «морской мох» — сиреневую анфельцию. И лесники до самой зимы, пока заливы не затянет льдом, выбирают пучки анфельции из рыжих груд фукуса и темно-зеленых листьев ламинарии. Да, леснику осенью хлопотно. Скоро тонкая пленка льда затянет губу — маленький уютный заливчик, в который впадает несколько ручьев, опресняя морскую воду. Когда подмерзают «губы», все тяжелее ездить на моторке. Но поднимется шторм, расколет тонкий лед и тысячами пластинок прибьет к берегу. Качнет их волна — они мелодично и жалобно зазвенят. И тогда из непролазного глухого ельника на берег выйдет послушать этот тихий звон бурый островной медведь. Но пока это все впереди. Пока что, шурша камышом, упорно идет вверх по островным ручьям тяжелая кумжа. Пока что белуха, оставляя за собой пенистый след, загоняет на губу косяк беломорской сельди. И тогда разом белеют и берег и вода от бесчисленного множества чаек. Они сидят на камнях, на воде, бросаются с высоты на воду, дерутся из-за рыбы и пронзительно кричат. И все это записывает лесник в журнал наблюдений, наскоро отогрев руки над плитой после сбора анфельции. Короткие неровные строчки: «Ветер юго- западный. Температура — два градуса тепла. На песчаной пролысине возле кордона — следы рыси. Медведь перевернул камни на западном берегу губы. В семь часов утра в губе кормились пять гусей-гуменников, стая больших крохалей: самцов десять, самок пятнадцать. И один лебедь-кликун. Он взлетает тяжело и отлетает на близкое расстояние. Сжимается сердце: у кого-то поднялась рука на эту прекрасную птицу...».

Биостанция МГУ прячется среди деревьев, выросших на плодородной почве, принесенной к самому берегу залива дождями и весенними паводками. Я смотрю на это красивое зрелище, а вспоминается мне одно и то же: площадка на плоской скале, занесенной снегом, и зияющие ямы шурфов. Около них — догорающие остатки поленьев и смолистых корневищ. Так начинался аквариальный корпус — первая в стране уникальная стройка такого типа.

Георгий Кибардин. Строится биостанция МГУ. 1955 г.

Впрочем, она началась еще раньше. Память выхватывает из прошлого разрозненные эпизоды. Вот директор биостанции Николай Андреевич Перцов бульдозером расчищает площадку под фундамент. Вот по пояс в снегу пробираются, таща теодолит и рейку, Ляля Негрей и Нина Семенова. Они в ватниках и стеганых штанах, но уже закоченели. Вот геолог, имени которого не знаю,— стоит и смотрит, прищурив глаза, на скалу, огромным щитом уходящую вверх, как на поле будущего боя. Вот закопченные потрескавшиеся скалы. Как пробить в них канавы для труб, по которым пойдет морская вода? Стали жечь костры на скале, потом раскаленный камень обливали холодной морской водой. Он трескался, отслаивался. Его разворачивали ломами, отгребали лопатами... Одна из летучек в кабинете директора биостанции. Он ставит на стол макет аквариального корпуса. Говорит кратко и деловито: — Будем вручную долбить шурфы. Зима. Тяжело. Промерзшая земля — как схватившийся цемент. Но другого выхода нет. Летом, сами знаете, на этом месте стоит вода. Рабочие взялись за шурфы. Помогал им и я. Надо было проверить, совпадает ли реальный профиль скалы, скрытый под наносной землей, с предполагаемым, расчетным. Под навесом кузницы зашумела «гудилка», запылали угли в горне. Роман: и Виктор Лангуевы начали оттягивать носки ломов. Сброшены ватники. Тяжелые ломы отскакивают от окаменелой земли. Она крошится по кусочкам. Но снова и снова поднимаются и ударяют по ней ломы. Женя Андреев и Александр Евстафьевич Смольков не впервые взялись за ломы. Они работают расчетливо и умело. Оба в свитерах из грубой овечьей шерсти. Заиндевели ворсинки свитеров, заиндевели ресницы и брови. Наконец лом звенит о камень. Выбрасывают из ямы черствые комья, расчищают дно. Вскоре «зазвенел» и второй шурф у Николая Таурьянина и Виктора Лангуева. Но это легкие, неглубокие шурфы. Дальше началось самое трудное. Полтора метра. Два метра глубины. Снизу поднимается вода. Приходится надевать резиновые сапоги: и, стоя по колено в ледяной жиже, вычерпывать ее ведром. Намокли рукавицы, обмерзли ватники. Но люди упорно вгрызались в землю. Споро шла работа у Евсея Ваккулина и Николая Лангуева. Широкоплечие, веселые, они трудились без устали, и все тяготы этой на редкость тяжелой работы вроде бы им были нипочем. Каюсь, мы с Юрой Ивановым не выдержали первыми. Решили пойти по легкому пути. Натащили дров, облили соляркой, прикрыли толстым железным листом и зажгли. Когда земля оттаяла, дрова откинули в сторону и разгребли земляную жижу. День за днем продолжалась утомительная однообразная работа. Хуже всего было, когда в земле попадалась каменная глыба весом не в одну сотню килограммов. Тогда на помощь звали главного специалиста биостанции по механике Романа Лангуева. Он устанавливал лебедку, под глыбу подводили трос и все вместе вытаскивали ее, помогая лебедке рычагами. Возле нас со скучающим видом похаживал геолог. Законченные шурфы подтверждали его расчеты. Кое-кто говорил ему: — Не хватит ли шурфов? Вроде бы и так ясно. Он смотрел на заснеженные крыши биостанции, куда мирно опускались непуганые стайки белых куропаток, и небрежно отвечал: — Фундамент — любому делу основа. Сами знаете, что выйдет, если под аквариальным корпусом фундамент похилитея. И снова вгрызаются ломы в белесовато-коричневую стылую землю. Под лопатой Юры звякнуло. Он с удивлением поднял что-то блестящее и тяжелое. — Смотри-ка, не золото ли? Нечто вроде золотисто-желтого самородка лежало на его ладони. Сразу будто светлее стало в тесном полутемном шурфе. И на душе сделалось радостно. Мальчишечье лицо Юры сияло. А вдруг — руда! А вдруг ее здесь много? И мы — первооткрыватели. Мы подозвали геолога. С обычным скучающим видом он взвесил на ладони поблескивающий желтый камень. — Ничего особенного. Обыкновенный пиритик. Впрочем, симпатичный камушек. Пожалуй, заберу его для своей коллекции. Юра помрачнел. — Нет уж,— сказал он.— Давайте его сюда. Сунул кусочек пирита в карман заскорузлого ватника и яростно начал орудовать ломом. Настроение у него явно испортилось. Остаток дня мы работали молча. Но вот стало совсем темно. Рабочий день закончился. Юра, кряхтя, разогнул спину и постучал себя кулаком по онемевшей пояснице. — Послушай, — вдруг сказал он.— Знаешь, у поморов был такой обычай. Когда строили дом, под один из углов клали золотое колечко или монету золотую. Считали, что от этого дом будет долго стоять. Давай-ка мы с тобой сделаем то же самое. Мы подошли к законченному шурфу, вырытому Евсеем и Николаем Лангуевым. Он уже до половины был заполнен выступившей водой. Юра достал что-то из кармана и бросил в шурф. Глухо булькнуло. Я понял, что он кинул туда пиритик, но не сказал ничего...

Пришло лето. Трактор, ведомый Николаем Таурьяниным, тащил за собой огромные сани, полные камней. Студенты собирали их на литорали, кидали в сани, а потом разгружали возле строительной площадки. Вскоре фундамент был закончен. А впереди были еще бесконечные, полные хлопот, беспокойства и трепки нервов дни директора биостанции; с раннего утра насыщенные заботами дни прораба Ефима Иосифовича Папилова; были трудные дни каменщиков, работающих на пронизывающем ветру; упорные дни штукатуров, приехавших в марте и имевших дело с промороженным песком (да и того не хватало). И вот сейчас здание аквариального корпуса закончено. Это великолепный подарок науке... Где бы я ни жил, куда бы ни вели меня журналистские тропы, приходит пора, когда я вдруг с пронзительной остротой ощущаю зов острова Великого. И снова приезжаю в поморские края, ставшие для меня родными. Встречаю знакомых людей, вижу обветренные, исполненные особенной русской доброты лица поморов. Я встречаю здесь ученых и строителей, зверобоев и рыбаков, лесников и лесорубов. Все они такие разные, и все же роднит их, объединяет в одну семью любовь к Северу, привязанность к суровым беломорским раздольям. Как свежий морской ветер, пахнувший в лицо, дорого мне их своеобычное приветствие: — Поздорову ли живешь, величании?

|

|

|

|

|

|